Archivi categoria: Cultura digitale

Ri-Eco-lo

Search + Social = Authority x Influence

___________

Search + Social = Authority x Influence

di David Armano

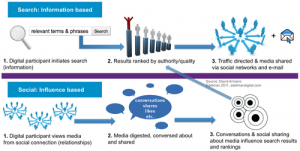

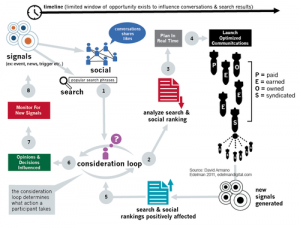

Il social è basato sull’influenza

Aggregare, fare curation, diffondere

Un esempio di scenario: un vostro concorrente lancia il suo prodotto, generando segnali mirati (targettizzati) sul Web. I partecipanti digitali cercano frasi specifiche per trovare news e informazioni sulla campagna pubblicitaria mentre simultaneamente le conversazioni sui social media digitali esplodono. I risultati della ricerca e dei social cominciano ad influenzare che cosa un partecipante pensa (comincia il loop della considerazione). Si intraprende a questo punto un’analisi sulle gerarchie dei risultati relativi a specifiche richieste di ricerca sui motori. Le valutazioni e i dati raccolti vengono convertiti in atti di comunicazione, e viene stilato un piano d’azione progettato per creare una serie di nuovi segnali. Le comunicazioni e le iniziative di aggancio sono lanciate attraverso tutti gli ambienti digitali e promosse secondo specifici partenariati. Se le comunicazioni e le strategie di aggancio funzionano, le iniziative così promosse attraverso i network entrano in risonanza e gli esiti delle ricerche sui motori ne vengono favorevolmente influenzati. I risultati combinati di ricerca e social possono ora modificare ciò a cui un partecipante digitale presta attenzione. Il processo viene ripetuto all’apparire di nuovi segnali.

Questo è il modo in cui la ricerca e il social funzioneranno insieme nel prossimo futuro.

Report agée

Poi oggi c’è stata la replica di Stefania Rimini, autrice del servizio “Il prodotto sei tu” trasmesso da Report, e decisamente emerge la visione poco chiara con cui ci si è mossi nel confezionare il servizio. Anzi, tutto quel suo parlare di “aspettative” lascia vedere in controluce proprio come le strategie dell’Autore, a partire dalla propria concezione di Lettore Modello (l’idea che un autore si fa del proprio pubblico, del destinatario) siano state decisamente fuori mira, invischiate in una visione massmediatica classica, obsoleta, non congruente con i temi stessi trattati nella puntata. La Tv che guarda la Rete, senza rendersi conto di essere lei stessa in Rete, ormai parte di un tutto più grande, dove i meccanismi conversazionali son altri. E nella stessa puntualizzazione della Rimini, il tono e la supponenza ahimè son quello che emerge.

In seguito alla nostra puntata del 10 aprile “Il prodotto sei tu” (dedicata ai social network e alla privacy, sicurezza e libertà in rete) ci saremmo aspettati una mobilitazione del “popolo della Rete” italiano in difesa della libertà d’espressione su Internet, visto che l’Autorità garante delle comunicazioni sta ancora conducendo audizioni al riguardo e il momento giusto per farsi sentire è adesso. Invece, nessuno ha mosso un dito per digitare una mail di protesta. Ci saremmo aspettati ancora di più una mobilitazione in difesa del soldato Bradley Manning, che sta rischiando la vita accusato di tradimento, in nome della libera circolazione delle informazioni – qualsiasi informazione – in Rete. Invece no, la mobilitazione non è “salvate il soldato Manning”, ma “salvate il soldato Zuckerberg”. Potenza della Rete. Ci torneremo su, come di consueto, nel prossimo aggiornamento

Dal WEB dei documenti al Web dei Dati per una conoscenza interconnessa

Linked Open Data: perché solo Open data non basta, neppure in Italia.

By TITTICIMMINO | Published: DECEMBER 24, 2010

Il valore di una licenza “open” sta nel fatto che i dati rilasciati con tale licenza possono essere condivisi e ri-usati senza restrizioni. Per poter rivolgersi alla comunità degli sviluppatori l’apertura delle licenze è il primo step: senza questo passo il resto è come un castello di carte.

Ma la licenza “open” ha anche un altro valore: per effettuare mash up di dati o per linkarli se i dati sono allocati in differenti database , tipo Europeana o DBpedia, è necessario avere schemi di licenze compatibili per evitare di incorrere in alcuni set di dati per i quali la licenza d’uso sia restrittiva, restituendo così, di fatto, un insieme di dati incompleto o per nulla efficace.

Un validissimo esempio di Linked Data è quello dei Linked Geo Data, i dati spaziali sono cruciali per interconnettere risorse geografiche garantendo faciltà di browsing e di authoring.

Linked Open Data: cui prodest?

Andiamo per ordine: perchè solo Open Data non basta.

Il web dei documenti diventa il web dei dati, questi descrivono “cose” che hanno “proprietà” a cui corrispondono determinati “valori”.

Immaginando una tabella: le righe sono le “cose” , ogni colonna rappresenta le “proprietà”, e l’intersezione rappresenta la proprietà della cosa.

In sintesi tendiamo a pensare a dati in questo modo: “cosa”, “proprietà”, “valore”.

Ogni “cosa” può avere più proprietà e più cose possono essere in relazione. Dal punto di vista grafico, immaginando un grafo i nodi sono le cose e gli archi le relazioni tra le cose.

Precipua questione è quella della identificazione delle cose globalmente e univocamente dal punto di vista di un database. La chiave di volta dei Linked Data sono gli URIs che appunto consentono la identificazione di cui sopra. GLi URIs identificano le cose che vengono descritte, piuttosto che azioni su quelle cose, e se due persone creano dati usando lo stesso URI, allora essi stanno descrivendo la stesa cosa rendendo facile il merging di dati provenienti da data sources distinti, con la possibilità di riconoscere la distinzione tra le risorse e le rappresentazioni di tali risorse: lo stesso URI potrebbe restituire una diversa rappresentazione della risorsa, come ad esempio HTML o XML o JSON.

Quindi, se abbiamo intenzione di pubblicare i dati sul web, abbiamo bisogno di uno standard per esprimere i dati in modo che un client ricevente i dati possa capire che cosa è una cosa, che cosa è una proprietà, che cosa è un valore e, dal momento che questo è il web, anche cos’è un link. Questa è la norma fondamentale di cui abbiamo bisogno e questo è ciò che dà RDF: i dati espressi in formato RDF possono usare URI provenienti da differenti siti web. Se due insiemi di dati utilizzano lo stesso URI poi è molto facile lavorare quando parlano della stessa cosa, ad esempio, permettendo di riunire le informazioni pubblicate da una scuola con le informazioni rilevate da indagini statistiche altrove pubblicate secondo lo standard , naturalmente. E la cosa grandiosa del modello RDF (che fa uso di URI per identificare le proprietà) è che quelle serie di dati possono essere combinate automaticamente, perché lo standard consente di sapere dove cercare le informazioni necessarie.

Usare URI HTTP facilita il recupero di un documento dal web. Ciò consente di programmare, on-demand, l’accesso alle informazioni. Gli sviluppatori non devono scaricare enormi database mentre sono interessati ad una piccola parte di quei dati. Come possiamo creare facilmente dati strutturati e riutilizzabili da formati Excel o (peggio) dai file PDF? Come affrontare i cambiamenti nel tempo, e registrare la provenienza delle informazioni che mettiamo a disposizione? Come possiamo rappresentare le informazioni statistiche? O informazioni sulla localizzazione? Queste sono cose che si imparano mettendosi all’opera!

E ‘ complicato cominciare ad adottare i Linked Data, sia per ragioni sociali, culturali che per motivi tecnologici. Non succederà nulla dalla sera alla mattina, ma a poco a poco ci saranno gli effetti di rete: URI più condivisi, più vocabolari condivisi, il che rende più facile da adottare i Linked Data patterns offrendo più vantaggi per tutti.

Una volta descritti i dati e modellizzati, occorre interrogarli e questo avviene con un linguaggio standard per query: lo SPARQL.

In realtà, ciò che è necessario è la creazione di serie di dati più grandi, riunendo i linked data più granulari in elenchi e grafici, questo è essenzialmente quello che fa SPARQL.

Dunque per pubblicare Linked Data occorre

1) comprendere i principi (Uso di RDF data model con RDF links, link tipizzati tra due risorse, per collegare i dati relativi alle stesse cose)

2) comprendere i dati (con i Vocabolari condivisi FOAF SIOC Dublin Core, geo, SKOS, Review)

3) scegliere URI (http URIs) per le cose espresse nei dati (cose come Persone, posti, eventi, libri, film, concetti, foto, commenti, reviews)

4) linkare ad altri data set (con i link RDF)

In sintesi RDF è il formato per i Linked Data; RDF usa URIs per dare un nome alle cose; quando un URI è chiamato, esso restituisce descrizioni RDF delle cose chiamate con gli stessi e sempre via RDF si descrivono le relazioni tra le cose. Infine lo zenit si raggiunge linkando differenti data set.

A dispetto di problemi e questioni che si potrebbero sollevare circa le difficoltà di sviluppatori o esiguità di risorse, ritengo che il Linked Open Data data sia l’approccio migliore a disposizione per la pubblicazione di dati in un ambiente estremamente vario e distribuito, in modo graduale e sostenibile.

Perché? Linked Open Data significa pubblicare i dati sul web mentre si lavora con il web.

Linked, Open, Data!

#ebooklab, e gioie della vita.

Il suo gran teorema,

Cento bovi immolò.

Dopo quel giorno trema

De’ buoi la razza, se si fa

Strada al giorno una nuova verità.

Cultura digitale

La cultura digitale è in primo luogo l’opportunità per riconfigurare gli assetti sociali e culturali nell’era post-industriale, liberando le potenzialità collaborative nella disintermediazione delle risorse, a partire da quelle informative. Da subito si capì (già trent’anni fa) che si poteva diventare editore di sè stessi. In questo senso il web si sta rivelando un nuovo spazio pubblico, coniugando l’interattività digitale con una straordinaria interazione sociale possibile che va ben oltre il rumore dei social network massivi (che comunque ci fanno molto comodo perchè disseminano con una velocità sorprendente le nostre performance mediali). La creatività sociale delle reti ci permetterà di mettere in gioco una disponibilità che si rivelerà come una nuova rete del valore (nuovo paradigma che supera quello lineare della catena di montaggio, modello fondante del sistema meccanicistico che stiamo superando) grazie alle dinamiche del web 2.0 che non è un semplice update tecnologico ma un netto salto paradigmatico, un’evoluzione antropologica. E’ qui che si gioca la scommessa più ardua, nell’intercettare quei nativi digitali che oltre a vivere come naturale questa nuova condizione artificiale (come tutte le culture, dopotutto) possono essere coinvolti nella costruzione di un ponte tra civiltà, riconoscendo il valore di trasformazione culturale avviato in questi ultimi decenni. Credo, in particolare, che vadano trovati i termini per mettere in relazione il mondo dell’avanguardia (che ha anticipato molti elementi delle culture digitali) con quella cultura dell’innovazione che non deve rimanere schiacciata nell’avanzamento esponenziale dell’offerta tecnologica. Servono nuove chiavi interpretative, mobili, dinamiche, come quelle che permettano un’interazione sensibile con il territorio, con le sue biodiversità, le sue architetture, il suo genius loci, per valorizzarlo e inscriverlo in un futuro digitale sostanzialmente glocal e sostenibile.

Agenda Digitale per l’Italia

Un articolo di Stefano Quintarelli per il Sole24ore

In Australia, l’anno scorso, la strategia sulla rete digitale è diventata per i media «uno dei punti di divergenza più drammatici tra i partiti in campagna elettorale». Dopo le elezioni, sono risultati decisivi i parlamentari indipendenti che hanno orientato il loro voto verso i Labor proprio per il programma di rete in fibra più coraggioso.

Il commissario europeo per la Società dell’Informazione, Neelie Kroes, ha lanciato l’Agenda digitale europea per indicare la strategia fino al 2020 e la considera elemento cardine di sviluppo e sostenibilità socioeconomica.

Secondo uno studio di Boston Consulting Group, nel Regno Unito la «internet economy» vale il 7,2% del Pil, più del settore sanitario, e il governo ha sviluppato il piano «Digital Britain» per garantire al paese un futuro tra le maggiori economie del sapere digitale. Il Technology Strategy Board ha definito le linee guida strategiche per settori fortemente condizionati dalle tecnologie digitali quali l’Ict, l’elettronica e la fotonica, la generazione e fornitura di energia, i materiali avanzati e la manifattura ad alto valore aggiunto.

L’Italia affronta da tempo un ritardo, non solo economico, ma anche infrastrutturale e culturale, rispetto alle principali economie occidentali. Abbiamo subito una perdita di competitività anche rispetto ai nostri principali partner europei. Tra il 1998 e il 2008 il costo del lavoro per unità di prodotto nel settore privato è aumentato del 24 per cento in Italia, del 15 in Francia; è diminuito in Germania. L’affermarsi dell’economia della rete digitale rende necessario affrontare trasformazioni radicali dei modelli di sviluppo. Secondo un rapporto del l’International Telecommunication Union al mondo ci sono 161 paesi che si sono dotati di una strategia digitale, ma l’Italia non è in questo elenco.

Non mancano le iniziative significative in Italia. Ma non c’è una visione né un dibattito politico in materia. Eppure, molti studi indicano che i differenziali di crescita e di produttività che si sono sviluppati negli ultimi 10 anni tra i principali paesi sono spiegati dalla diversa intensità con cui imprese, pubbliche amministrazioni e individui hanno investito in Ict. Per questo molte persone si sono unite all’appello per un’Agenda digitale per l’Italia che si trova su www.agendadigitale.org.

Figura e sfondo – reloaded

Un pezzo lungo, che scrissi tempo fa per un ebook di Datamanager. Ne parlavo qui.

_____

Per evolverci rapidamente

Sono decenni che ci prendono in giro. Ci han fatto pagare dei pc assemblati delle cifre folli, e dopo un anno lo stesso computer costava la metà. Hanno pronti dispositivi più performanti, schermi migliori, memorie più capienti da anni e anni, e tengono queste cose in magazzino; sgranano nel marketing certe millantate novità tecnologiche che avrebbero potuto vedere la luce anni fa, c’è tutta una filiera che deve arricchirsi, e quindi centellinano i prodotti, per monetizzare al massimo il nostro voler possedere dispositivi. Aggeggi di elettronica che a prodursi costano un ventesimo del prezzo di vendita attuale, le cui spese per ricerca sono state abbondantemente ammortizzate.

Un pad o un notebook dovrebbero costare 150 euro, un netbook o un tab 100, uno smartphone touch 80 euro, un ebookreader 50 euro. Fattibilissimo.

Ne venderebbero miliardi di questi dispositivi, le aziende di hardware sarebbero comunque ricche uguale.

Ma loro vogliono fare i soldi subito, vendendoti una scatoletta. Mentre il business dovrebbe piuttosto essere orientato al software, a progettare produrre distribuire oggetti culturali e applicativi di fruizione, e questi sarebbero i servizi per cui le persone pagherebbero volentieri.

E noi tutti vivremmo dentro un tsunami culturale meraviglioso, sostenuto da dispositivi elettronici ubiqui e economici, e con facilità moltiplicheremmo le fonti da cui imparare e i luoghi su cui esprimerci.

Voglio le webtv

La libertà e il sentimento delle masse

Ecco il problema che si pone per la rete: la libertà è indisponibile, non è regolata dal “sentimento delle masse”.

Figura e sfondo: il libro e la società connessa

La forza social dell’organizzazione

Mo’ mi morsico la nuca

V’è il momento in cui anche il pigro ginnico deve saltare. Ha provato a allungarsi, ma non basta più. S’inventa una presa: reggerà? Ogni tentativo cambia il gioco.

Sul testo come edificio lessi qualcosa, chissà dove chissà quando. Testi abitabili, con porte e finestre, e reti tecnologiche (collegamenti materia, energia, informazione… relative interfacce ormai simbiotiche con gli Umani). Ma non penso tanto ai testi che si richiamano, da sempre e per forza, in quanto veicolati dagli stessi supporti (sempre noi, gli Umani), quanto per converso al nostro *fare testo*. Quindi penso più ai collegamenti fatti dalle persone che abitano questi Luoghi testuali, e ne hanno cura: sono loro che portano il senso di qua e di là, tessendo. E il testo è diventato “atto degno di menzione” nell’ecosistema, sia esso un monoblocco lungo un sillogismo o una tragedia one-line o un’opera gigantesca e labirintica e polivocalica. Quindi, son da rendere visibili le tracce del nostro peregrinare nella città dei memi, e aggiungere il senso che produciamo vivendo al senso di ciò in cui ci imbattiamo, interagendo con i testi. Le scie dei punti di vista.[edit: palmasco nel concetto di frattali di contenuto che si riversano, è vicino a questo che ho scritto]

Yess, teatri della memoria, Giulio Camillo. Ma là siamo nella mnemotecnica, e il funzionamento della macchina (l’intero edificio e i percorsi di senso percorribili dall’Umano al centro della struttura) dipende da una combinatoria finita. Qui stiamo parlando di testi-edifici già collegati tra loro, tutto con tutto, e del nostro abitare (muoverci, vivere, fruire, consumare e produrre) che produce ulteriore senso che si aggiunge ed è rintracciabile (ogni tentativo cambia il gioco, dicevo sopra scherzando). Quindi cercavo di uscire da una visione “struttura” per andare verso una percezione del “processo”, come al solito, e quindi pensavo a scie sulla superficie (@bgeorg: ops) come pulci d’acqua nello stagno, toh.

E’ solo un testo che pretende per sé il suo mostrarsi più strutturato, si vuole così, e rientra nel range delle forme di narrazione. Poi se intendi scavare dentro l’Autore, sai che non posso farlo, sono sulla soglia della semiotica. A meno di non volere pertinentizzare come testo oggetto di analisi proprio quel testo dato dalla “personalità dell’autore”. per come essa viene percepita nell’enciclopedia la “rigidità” di quel testo in un luogo di testi fluidi crea contrasto, rigioca lo sfondo-figura, ci mostra particolari sfuggiti, fa sgorgare senso, sì. E possiamo essere benissimo al di là dell’intenzionalità dell’autore, indifferente qui allo scorcio (squarcio) di visione che ci permette di praticare sull’universo del discorso. Siamo qui: stiamo patteggiando tra di noi, qui in questo thread o nel nostro abitare quotidiano nella Grande Conversazione, il modello, la visione dello sfondo, il contesto da cui ben studiati sappiamo dipende sempre il senso enunciato del messaggio. Quando per prove e errori (qualcuno più su diceva “sperimentazioni”) avremo negoziato un concetto stabile (una credenza, sempre ipotetica e fallibile etc.) di come sia fatto lo sfondo (la rete, il rizoma oggi visibile, la città dei memi con metafora urbanistica, la viabilità delle idee, l’ambiente culturale connesso in cui le collettività vivono, la mente fuori di noi e tra noi, l’ecosistema della conoscenza, il bosco delle narrazioni) vedremo emergere modelli maggiormente attagliati, nativi, e non adeguamenti oltre al tuo intenzionale moltiplicare quell’oggetto culturale (bloggandone una recensione o innescando una fanfic), mi viene in mente che potrebbe essere tracciata *la tua relazione* con quell’oggetto cultura, se vuoi porzione di contenuto, se vuoi testo anche conchiuso. Se il dispositivo di lettura tracciasse (e alimentasse flussi in Rete) il tuo ritmo di lettura, le pause, l’eyetracking di cui si parlava, il sonoro ambientale che lo circonda, anche il tuo fare in Rete parallelo, e tutto questo venisse reimmesso nel calderone, potrebbe veder la luce un’opera cangiante, che mentre tu procedi lineare fruendo il testo quest’ultimo si modifica, cambia il capitolo 8 mentre tu sei al 7. Un’opera situazionale, dove il testo è un attore. Pausacaffèdelirio/off, ma quel “tetragono” mi sembrava eccessivo, chi può mai dire c’è l’opera che vive tranquilla in splendida solitudine, standalone. Può rientrare nella conversazione nei nelle recensioni, nelle continuazioni, che diventano magari col tempo dei cotesti (e potrebbero vivere di vita propria, come la letteratura sgorgata dai commentarii medievali, autonoma). E quella progettata e che vive connessa, sul bagnasciuga, con i piedini a mollo nelle onde del mare. Dal mare è nutrita, verso il mare sgocciola. Lo spime qui è dato dalla relazione testo-lettore, per ciascuno idiosincratica, capace però di confluire in certi flussi che poi possano ritornare verso l’opera, modificando il gioco, tracciando il contesto e reimmettendolo.

Piattaforme

Che Facebook sia un salotto e non una piazza, l’abbiam capito. Eppure lì dentro avvengono troppe cose rilevanti. Mozioni civiche, elaborazione opinione pubblica, messa in scena della collettività a sé stessa.

E non mi piace che avvenga là dentro.

Se per ipotesi ci fosse una piattaforma governativa, Piazza Italia etc., dove tessiamo le nostre reti relazionali, amicali e professionali. Dove se vogliamo cazzeggiamo, ma dove possiamo esprimere posizioni a casa nostra, una casa di tutti, e non a casa di qualcuno (che ci guadagna sopra). Posizioni etiche, espressioni di partecipazione alla vita sociale, anche atti linguistici più forti come petizioni o sottoscrizioni con identità certificata.

Che poi cazzeggiare verrebbe sicuramente meglio su altre piattaforme, anche commerciali, che raccolgono iscritti per affinità tematica o geografica.

Ma alcune robe serie no, le voglio pubbliche, aperte, dove tutela massima andrebbe posta nel fatto che nulla venga censurato. Dove vigono leggi, per rispettarsi. Dove Giorgio Jannis è Giorgio Jannis, che abita qui e lì a quell’indirizzo, che dice e fa, e gli altri lo sanno, e le sue parole hanno il peso del cittadino che si esprime.

Ma leggi che tengano conto nativamente che questo è un mondo senza atomi, e nell’immateriale alcune cose cambiano. Le nuove leggi che il mondo dovrà darsi nei prossimi dieci anni, per adeguarsi.

Più volte ho scritto che l”idea stessa di piattaforma mi sembra obsoleta, tutto questo dover concentrare le persone negli stabilimenti, luoghi chiusi. Uno schema di pensiero non più adeguato. E parlavo di tecnologie traccianti, per poter seguire le discussioni e le relazioni interpersonali in modo indifferente alla situazione di enunciazione, ovunque il senso appaia. Perché il mio dire, taggato e contestualizzato, troverebbe pertinenza da sé nelle varie nicchie della Rete, secondo i contenuti veicolati. Apparirebbe negli aggregatori e nelle bacheche giuste, avrebbe gambe per muoversi, vivere.

E come lo Stato arreda una piazza, così dovrebbe provvedere agli spazi sociali pubblici, perlomeno offrire luoghi di conversazione per una comunità che costruisce sé stessa dialogando, nel tempo. Dove poter fare tutti insieme progettazione sociale collaborativa, ottimizzando i territori e i comportamenti delle collettività che li abitano.

Chissà se funzionerebbe.

La gente, i milioni di persone che abitano in Rete, non fa cose facilmente predicibili. Un video o una battuta possono diffondersi in modo esplosivo, per caso, per complessità emergenti dei percorsi, secondo narrazioni mai viste. Cose pianificate e ben finanziate possono naufragare rapidamente in pochi mesi.

Ma di certo la nuvola della conversazione a sfondo civico di una intera nazione (anche oltre i confini geografici, nei linguaggi di chi paga le tasse) non può abitare su un social network privato.

#ebookfest

… devo dirti che è andata bene. Non per l’organizzazione logistica e copertura media (avrei dovuto strimmare parecchio, e niente; però ho 50 giga di video da spammare in giro, ora) resa complicata dall’essere dentro un castello medievale, o spalmati per il borgo. Ma proprio la location ha fatto molto, secondo me, e ha creato un clima eccezionale. Non starò a farti le pippe su grammatica situazionale, contesto e semantica degli spazi, tranqui :) Però puoi immaginare, incontri in piccole stanze arredate strane, atmosfera informale, botta e risposta caldi (pensa ai migliori camp a cui hai assistito), dibattiti che dopo aver personalmente forzatamente chiuso cacciando fuori tutti a calci in culo – sennò i seminari duravano otto ore – vedevo continuare lungo i corridoi e le terrazze panoramiche del castello, nei ciarlieri capannelli di illustri e di sconosciuti. Maragliano chiacchierava con Quadrino, a Quadrino stesso in veste inedita ho fatto intervistare Roncaglia, Guaraldi che rideva forte con Maria Grazia Mattei, la quale mi prendeva in giro per la perizia con la quale le ho collegato il videoproiettore, e una tavola rotonda con Marco Ghezzi e Guaraldi che sembrava un copione di sceneggiata napoletana, per quanto era effervescente, e invece era semplicemente una bella chiacchierata tra persone competenti. E i problemi sul tavolo erano quelli grossi, amazon che arriva, mondadori e rcs che hanno rotto il cazzo, drm una cippa, cultura digitale quasi sempre ben compresa, e non imparaticcia, se non dai soliti tecnosauri prontamente litigati da tutti. Nelle loro stesse parole, nelle parole dei personaggioni, un’ottima occasione di incontro vero tra studiosi e operatori del settore. Un anno di lavoro ci aspetta, a me, Noa Carpignano di BBN, Mario Guaraldi, tutta la crew, e chissà cosa succederà nel frattempo, ma vediamo cosa riusciamo a migliorare per il prossimo anno – a esempio, speriamo che arrivi l’adsl in castello :)