Ma credo che l’elemento essenziale per costruire la nostra narrazione su scuola e nativi passi dal cominciare a raccontare di un ambiente di apprendimento aperto in cui gli spazi personali e sociali fuori dalla scuola, quelli ricchi di interfacce sociali come i social network, i wiki, ecc. stanno costruendo, siano incorporati nelle dinamiche educative e diventino un tema del dibattito pubblico e interno alle classi.

Archivi autore: Giorgio Jannis

Il territorio è una piattaforma per lo sviluppo

Un bell’articolo di Luca De Biase (qui la fonte)

Il territorio è come una rete e una piattaforma sulla quale si sviluppano attività, iniziative, startup. E come ogni piattaforma può essere aperto o chiuso, può avere un effetto frenante o può accelerare lo sviluppo, può essere dominato da pochi grandi poteri o essere competivo e creativo. E così via. Può anche essere modificato, pur con la lentezza che lo contraddistingue, anche in modo radicale.

Pensare il territorio è come pensare l’ecosistema. È un approccio ormai assunto anche dalla pubblicistica più semplificata, come dimostra anche il successo di un libro di moda come Rainforest. Del resto, il territorio come piattaforma era anche la metafora sottostante di un libro che ha avuto il suo momento di moda come quello di Richard Florida. Questo non elimina la complessità di una politica territoriale. Come dimostra la lunga e profonda esperienza del programma Leed dell’Ocse, al quale ci può riferire per avere un senso dell’ampiezza degli argomenti che l’approccio territoriale contiene, della sensibilità umana che occorre per affrontarlo, della rischiosità di ogni banalizzazione dell’argomento.

Come scrive Flaviano Zandonai, se il territorio è rete esistono territori-rete aperti, che rischiano la concorrenza dei free rider (che ne sfruttano la capacità di generare conoscenza senza restituire altrettanto) e territori-rete densi che rischiano la chiusura. Nel quadro della globalizzazione i territori competono sulla base della loro unicità, ma la precondizione è la connessione. Si formano, con ogni probabilità, diverse missioni – implicite o esplicite – nei diversi territori. E le relazioni che intrattengono con il resto del mondo sono fondate su quelle missioni, mentre i risultati che ottengono sono fondati sulla loro capacità di collegarsi, attrarre risorse, coltivare risorse, esportare. È chiaro che i territori con una missione di hub sono decisivi per una geografia molto ampia e i rischi che corrono si trasmettono ad altri territori che dipendono da loro per la connessione al resto del mondo. Mentre i territori con una missione di destinazione tendono a portare qualità, unicità, cultura. I territori-hub che si “addensano” – come le città troppo piene e troppo poco efficienti – si trasformano da acceleratori in freni dello sviluppo. I territori con una missione di destinazione che non coltivano le loro unicità, che non si confrontano, che si chiudono, finiscono per perdere qualità e senso nell’insieme geografico a cui si riferiscono. Infine, si sa che i territori troppo specializzati tendono a rischiare lo spiazzamento a ogni cambiamento organizzativo generale. Come in un ecosistema, anche quello del territorio umano ha bisogno di una certa diversità per essere stabile e rigoglioso. In generale, ogni territorio ha bisogno di pensarsi non come un insieme finito di risorse ma come un attrattore e generatore di nuove risorse: altrimenti corre il rischio più grande, quello di trasformarsi in una gabbia nella quale tutti i soggetti si combattono accanitamente per difendere una fetta di risorse e preferiscono impedire agli altri di innovare e crescere piuttosto che collaborare per aiutare l’insieme a innovare e crescere.

Semplificando, si può dire che un indicatore importante è la capacità del territorio di definire una sua prospettiva di sviluppo e di coordinare gli sforzi, anche la competizione, intorno a quella prospettiva. Spesso questo si misura in termini di attrazione di investimenti ed esportazione di prodotti e servizi. Ma il successo ha bisogno anche di elementi meno misurabili perché attiene anche al softpower, all’attrazione di talenti, alla generazione di una visione e alla sua capacità di fascinazione. La quantità non riesce sempre a dar conto della qualità. Il che implica che gli indicatori statistici vanno rinnovati per tener conto sia dei risultati economici tradizionali, sia degli obiettivi che attengono di più all’economia della felicità.Una conclusione dalla quale non si può più prescindere sembra essere che le politiche territoriali giuste non sono mai definite dagli strumenti adottati ma dalla coerenza tra gli strumenti e gli obiettivi. E gli obiettivi, quando sono condivisi, entrano a far parte delle risorse fondamentali: proprio perché una visione condivisa di per se è un generatore di energia e di iniziativa. Insomma: reti e racconti, efficienza e visione, azione e prospettiva, devono essere pensati e sviluppati insieme.Quella territoriale, del resto, è una dimensione nella quale la storia ritrova di preferenza i fenomeni di lunga durata. Non si parte mai dal nulla. Anche la storia delle innovazioni più radicali, a livello territoriale, contiene le esperienze sedimentate nel tempo. E se ne arricchisce. Proprio perché ogni territorio ha bisogno di unicità, dunque di storia, di identità. Su questa base può raccontare agli altri la sua strategia per esportare e attrarre investimenti e risorse.La politica territoriale dunque diventa l’articolazione di una sintesi tra queste tensioni: tradizione e innovazione, esperienza e prospettiva, connessione e identità, contaminazione ed essenzialità. Una visione cosmopolita è un po’ l’insieme di questi atteggiamenti culturali.All’atto pratico, questa visione diventa la lista di priorità che un territorio si dà. Ovviamente con la capacità di tenere la barra dritta ma con l’elasticità intellettuale necessaria ad affrontare il cambiamento. Ci sono esempi fondamentali dai quali trarre spunto.

Il Trentino ha una base fondamentale nell’agricoltura avanzata, grazie alla ricchezza culturale e pratica che è alimentata dalla Fondazione Mach, nel turismo di qualità e nella sua tradizione cooperativistica e autonomista. Su questa base si è data una missione di lunga durata investendo nella ricerca tecnologica, scientifica e artistica con strumenti di altissima qualità, come laFondazione Bruno Kessler, Trento Rise, il Mart e molte altre istituzioni valorose. Esplora nuove possibilità nella meccatronica e nell’edilizia sostenibile. Pur avendo qualche difficoltà per quanto riguarda le connessioni fisiche, si è data un piano di investimenti nelle infrastrutture digitali. Ma deve darsi nuovi obiettivi per affrontare il futuro e tra gli strumenti per riuscirci si porrà probabilmente il tema dell’accelerazione di startup, tecnologiche e culturali che consentano di aumentare nel tempo le esportazioni e l’attrazione di capitali e talenti.Venezia grazie alla sua grande area metropolitana di terraferma, tra Padova e Treviso, è molto orientata alla generazione di nuove imprese, sia nel digitale che nell’artigianato avanzato, dispone di una “vetrina” straordinaria con il suo centro storico, ha scuole e università di primo piano, ha un esempio fondamentale di riconversione industriale nel Vega e moltissime risorse da riorientare. Oltre a una grande opera in corso come il Mose. Lo spopolamento del centro storico è una delle dimostrazioni di quanto si possa migliorare. Come pure lo spaesamento di un centro come Mestre e un’area da bonificare come Marghera. Il punto di partenza di una nuova missione è bellissimo e sfidante come pochi al mondo. Le divisioni tra i poteri forti che la governano sono un freno. La sua struttura attuale sempra la migliore delle dimostrazioni possibili di quanto una grande iniziativa strategica possa raccogliere in termini di coesione culturale e imprenditoriale. L’energia repressa dalla mancanza di prospettiva sembra pronta a trasformarsi in sviluppo.Cagliari unisce le meraviglie geografiche e storiche alla sedimentazione di una cultura tecnologica che diverse iniziative locali, da Video Online a Tiscali, sono riuscite ad aggregare. Il numero di startup e nuove attività che sembrano pronte a nascere sono talvolta sorprendenti se non ci si rende conto del fatto che le storie imprenditoriali hanno conseguenze di sviluppo che vanno molto oltre i confini delle aziende e che diventano competenze generative straordinarie.La Puglia è una realtà complessa che si sta dando una missione articolata, dall’energia all’innovazione agricola e turistica, con una consapevolezza del valore delle tradizioni culturali che non ha prezzo. Salerno sembra un polo di iniziativa locale importante per un territorio difficile e allo stesso tempo denso di opportunità. Torino è un esempio di riconversione strategica di livello europeo: i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti e saranno oggetto di studio e ispirazione per molte grandi città. Pisa è un fantastico esempio di come l’università sia una risorsa di sviluppo. Bergamo non cessa di avanzare con le sue grandissime potenzialità. Bolzano, Trieste, Gorizia, Perugia… Impossibile nominare tutti i centri di iniziativa e innovazione che non cessano di affacciarsi all’attenzione. Del resto, gli infiniti distretti idustriali e di competenze dei quali l’Italia è ricca e che la sostengono anche in questa fase estremamente critica si adattano, si riconfigurano, si ripensano. Soffrono ma vivono. L’Italia non è quella che si vede con gli algoritmi astratti della finanza globale. Anche se con quegli algoritmi deve fare i conti. E mentre forse sta coltivando una prospettiva per i suoi giovani, che passa per l’adozione di un nuovo paradigma di progresso orientato alla qualità della vita, non può non porsi l’obiettivo di crescere per restare agganciata alle richieste della finanza globale, alla quale, indebitandosi, ha ceduto una parte di sovranità. Le baruffe della politica e le scorrettezze del suo bizzarro capitalismo sono uno dei pesi che si porta dietro. La sua ancora, in questo senso, è l’Europa. La sua ricchezza però è nei suoi territori.

Come farà un governo passeggero e instabile come l’attuale per favorire i suoi territori?Startup digitali, startup industriali, nuove imprese sociali, sono possibilità di rigenerazione. Non certo esaustive. Le grandi opere sbloccate sono spesa pubblica che può aiutare. Semplificazione fiscale e burocratica sono azioni ineludibili. E il confronto pragmatico con le condizioni offerte all’impresa dai paesi concorrenti è una via di avanzamento chiara.Ma per i territori occorrerà attenzione e cura. Educazione, ricerca, ambiente, urbanistica, infrastrutture, progetti di smart city. Iniziative sociali. Civic media. Ma forse più di tutto, difficili e generativi, saranno importanti le forme di azione orientate a favorire la progettazione e la narrazione di missioni e prospettive adatte al territorio. Sia attraverso proposte disegnate dal centro, sia soprattutto favorendo l’elaborazione di strategie unitarie e catalizzanti che nascono nei territori stessi. Vasto programma. Un po’ come una ricostruzione.

TecnoViaggi, format per le narrazioni territoriali a finalità turistica

Amministrare 2.0

Punto cruciale del ragionamento pare essere la ricerca di forme di attivazione della partecipazione libera dei cittadini, mettendo a punto dei modelli e dei format di comunicazione che siano semplici e diano soddisfazione – qui si intende mettere l’accento sulle qualità “affettive” di coinvolgimento, quali meccanismi di gamification e risveglio del senso civico – e quindi riescano a suscitare una sorta di enpowerment della comunità locale, muovendo quest’ultima a esprimersi sulle scelte per l’amministrazione del territorio.

Forme dell’affettività nei social media

L’indicazione del sentiment è calcolata attraverso l’identificazione dei sintagmi (espressioni linguistiche complesse) che esprimono un’emotività nei tweet. Questi vengono classificati e poi aggregati per discernere il sentiment complessivo di ogni tweet

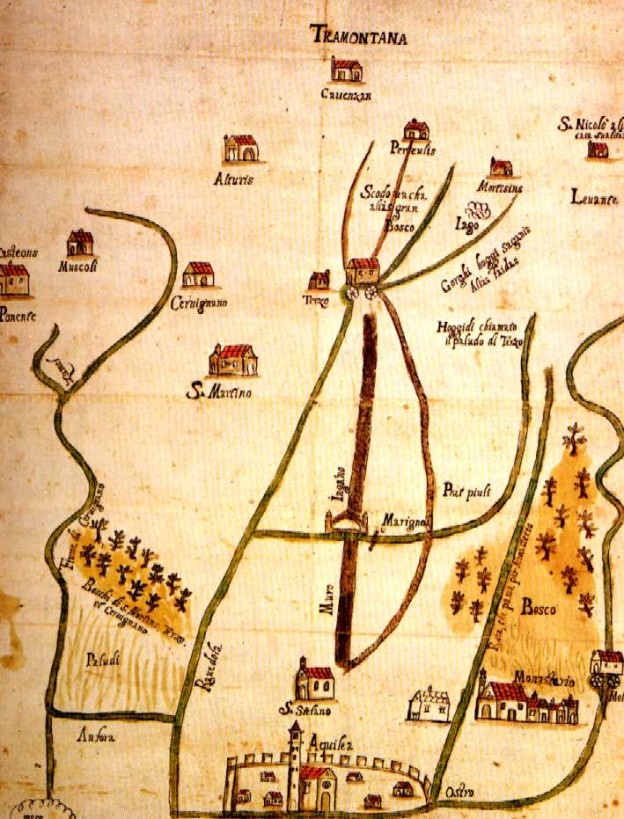

Mappe digitali storiche (con indicazioni socioeconomiche)

ORBIS: The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World reconstructs the time cost and financial expense associated with a wide range of different types of travel in antiquity. The model is based on a simplified version of the giant network of cities, roads, rivers and sea lanes that framed movement across the Roman Empire. It broadly reflects conditions around 200 CE but also covers a few sites and roads created in late antiquity.The model consists of 751 sites, most of them urban settlements but also including important promontories and mountain passes, and covers close to 10 million square kilometers (~4 million square miles) of terrestrial and maritime space. 268 sites serve as sea ports. The road network encompasses 84,631 kilometers (52,587 miles) of road or desert tracks, complemented by 28,272 kilometers (17,567 miles) of navigable rivers and canals.

Web istituzionale, ma mica ben fatto

Agenda digitale e smart-city

Questi qui sono gli obiettivi dell Agenda Digitale Italiana relativi alle smart-city

Obiettivo è la realizzazione di un Piano Nazionale Smart Communities, che:

- garantisca la realizzazione delle infrastrutture intangibili abilitanti per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della vita dei cittadini nei contesti urbani e nelle comunità diffuse, garantendo inclusione e partecipazione a tutti ma in particolare a quei cittadini che vivono in condizioni di disagio o di esclusione;

- abiliti la progettualità delle comunità intelligenti attraverso interventi normativi finalizzati a rimuovere gli ostacoli e a definire una piattaforma normativa, amministrativa e regolamentare minima su cui le stesse comunità possano sviluppare l’idea di intelligenza che sentono propria;

- definisca un quadro finanziario di riferimento ed una serie di modalità di ingaggio pubblico-privato che consentano alle singole comunità di realizzare i loro progetti di città intelligente, compatibilmente con il contesto generale di finanza pubblica.

- sappia cogliere contestualmente il duplice obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e di avviare processi di sviluppo economico locale, anche attraverso politiche di sostegno alla costruzione di capacità industriali specifiche nel perimetro delle tecnologie per le smart communities;

- faciliti la realizzazione di un modello di città intelligente specifico rispetto alle risorse ed nazionali: il patrimonio culturale, i centri storici, le città di media dimensione, il turismo, specifici modelli di coesione sociale e molto altro ancora.

Queste invece sono le parole chiave su cui si organizzano le discussioni

Progetto Nazionale Smart City; connettività urbana; sistemi e indicatori di monitoraggio intelligente; mobilità sostenibile e trasporti intelligenti; efficienza energetica ed energie rinnovabili; impatto ambientale e salvaguardia del territorio; riuso e riciclo; modelli urbani sostenibili e trasformazione contesti urbani; sanità intelligente e e-health; coerenza degli interventi pubblici con bisogni e identità del territorio; valorizzazione patrimonio culturale; inclusione e coesione sociale; terzo settore; regole di ingaggio tra pubblico e privato; imprenditoria sociale e start-up tecnologiche ad impatto sociale (social innovation); social impact bonds; finanza locale e microfinanza; crowdfunding; Project Financing; Venture Philantrophy.

Google Map Maker

Carlo Ratti e le Città viventi

Fonte: Massacritica

Smart City o tirannie digitali: il nostro futuro secondo Carlo Ratti

Il 18 Aprile scorso si è tenuto l’incontro di Meet the Media Guru con Carlo Ratti, ingegnere e architetto di eccellenza, conosciuto a livello mondiale per i suoi progetti di miglioramento della vita metropolitana, nonchè insegnante del MIT e direttore del Senseable City Laboratory.

Ratti ha introdotto la conferenza parlando degli effetti della tecnologia sul nostro modo di vivere. Le città sono piene di sensori e di strati digitali, e grazie alla tecnologia l’ambiente sta iniziando a comunicare con noi. Ce lo dimostrano alcuni progetti realizzati dalla sua associazione: uno di questi è la Source Map, ovvero un chip che, installato su un qualsiasi oggetto di scarto ci permette di scoprire che percorso compie, perchè noi sappiamo sempre da dove proviene un oggetto che acquistiamo, ma non abbiamo nessuna informazione su dove esso venga portato una volta che noi decidiamo di sbarazzarcene.

Un altro progetto riguarda la ricezione di informazioni e immagini dal mondo attraverso un dispositivo installato su un portatile che permette di avere informazioni sulle abitudini delle persone; un caso curioso è stato quando uno di questi computer è stato rubato e grazie al dispositivo installato nel programma della fotocamera è stato possibile risalire ai delinquenti che, ignari di questa tecnologia, scattavano fotografie con la webcam.

Grazie alle fotografie e alla loro diffusione in rete, magari su siti come Flicker si possono quindi fare ricerche, per capire le abitudini o le esigenze della popolazione e agire quindi di conseguenza. La Senseable City Laboratory con i suoi studi ha dimostrato che grazie alla rete si può costruire una mappa di dove vengono scattate più fotografie in un determinato luogo, analizzare la vita notturna di Barcellona e scoprire, grazie alle immagini, i posti migliori per festeggiare, o ancora, in base ai colori presenti nelle fotografie, capire quali sono le zone a rischio siccità in Spagna. Questi sono solo alcuni esempi di come una città possa diventare vivente, come possa comunicarci tutto ciò che avviene attorno a noi: consumo di energia, eventi speciali, dove trovare un taxi quando piove o vedere anche i flussi globali di arrivi e partenze aeree.

Molte città stanno aprendo le loro porte alle nuove tecnologie e opportunità delle smart city, prima fra tutte Singapore.

In Francia è nata l’idea di studiare un’applicazione che permetta di capire quanto tempo ci vuole ad attraversare la città con i vari mezzi di trasporto e calcolare anche la quantità di anidride carbonica consumata. Oggi è possibile creare App per Smartphone che possano calcolare queste cose senza bisogno di fornire dati, infatti molti moderni cellulari sono dotati di sensori che permettono di assimilare nozioni dall’esterno: un nuovo modo, quindi, di vivere la città.

Si può portare la tecnologia anche nelle abitazioni: la Senseable City Laboratory ha ideato, tra i suoi vari progetti, una struttura di proiettori che permetta di vedere la tv in ogni angolo della casa.

Recentemente sono stati ideati anche elettrodomestici muniti di chip che ci permettono di controllarli tramite cellulare, consentendoci anche di avere tutte le funzioni necessarie senza bisogno dover leggere manuali di istruzioni, avendo modo di comunicare con i sensori per capire quando il loro lavoro è finito. E’ possibile anche avere informazioni, come ad esempio ricette per cucinare, facendo cosi diventare la preparazione dei pasti un gioco, grazie all’interazione col touchscreen degli smartphone.

Ma esistono tecnologie per rendere la città più sensibile? Più fruibile dagli stessi cittadini? La risposta è sì, ed è un progetto che arriva da Copenaghen: la Copenaghen Wheel.

Si tratta di una bicicletta che si ricarica con le frenate, e che, collegata all’iphone, si mette in contatto con tutta la città, per vedere i livelli di inquinamento, i percorsi consigliati, e perfino per dare un programma fitness personale. Tramite i social network inoltre, è possibile condividere le proprie informazioni, in modo che altri utenti possano usufruirne, per aiutare insieme a migliorare la città.

Ratti conclude dicendo che fino a pochi decenni fa si pensava che la conoscenza fosse l’incasellare e l’archiviare qualsiasi cosa, mentre oggi pian piano tutte le barriere artificiali stanno scomparendo, e che le idee oggi non nascono più dal colpo di genio di una singola persona, bensì sono il frutto dell’unione e del lavoro di più persone per un ideale comune. Come dice lo stesso Ratti

Alla fine dell’incontro sono state poste alcune domande che di seguito riportiamo.

Quanto i cittadini possono diventare protagonisti della riprogettazione della città?

Carlo Ratti. Le possibilità sono molte e ancora da esplorare. Quello che è interessante è questo: negli ultimi vent’anni siamo passati dal mondo fisico al mondo digitale. Oggi invece grazie al potere delle reti possiamo fare il contrario. Un esempio è stata la campagna di Obama, che è partita dalle reti per portare all’elezione reale del presidente.

La prossima frontiera sarà come usare tutto questo per gestire le città, e a New York e Boston ci sono già App che permettono ai cittadini di comunicare eventuali disagi. Arriveremo a città dove le nuove tecnologie permetteranno nuovi metodi di partecipazione.

Riguardo agli elettrodomestici: quanto l’industria è più avanti rispetto alla ricerca teorica in questo campo? Come si può usare la gente, attraverso sensori, per permettere a delle macchine di estrapolare informazioni rispetto alla società? Potremo vedere qualcosa, in un futuro prossimo, di applicazioni di Smart City? A che punto siamo? Il software che viene utilizzato è Processing?

Carlo Ratti. Si, noi utilizziamo Processing in quasi tutti i nostri lavori. Per quanto riguarda le città intelligenti: le nostre città stanno diventando computer all’aria aperta. Raccogliamo un gran numero di dati, le statistiche cambiano, e riceviamo un numero consistente di informazioni. Ciò è una cosa fondamentale ed anche una delle più interessanti da analizzare.

L’innovazione può partire da qualsiasi cosa, sia dall’industria che da noi, nessuna è molto più in vantaggio rispetto all’altra, si può partire da qualsiasi campo.

Come può l’Italia riuscire a competere con Singapore? Cosa si può fare per rendere le SmartCity più concrete?

Carlo Ratti. Ci sono molte iniziative in tutta Europa e anche in Italia. La cosa più importante è non occuparsi di tutto. Al giorno d’oggi ognuno cerca di creare il suo kit per SmartCity e il risultato è che tutti hanno tutto, ma oltre a non essere collegati tra loro non hanno nemmeno abbastanza soldi per permettersi sviluppi. Non serve battere Singapore, bisogna sviluppare cose nuove, non sperimentare qualcosa su cui già altri stanno investendo. Milano sta lavorando, ad esempio, sugli spazi pubblici legati a SmartCity e sul modo di lavorare. Bisogna puntare sulle caratteristiche dei nostri paesi e saperle sfruttare. In Italia non si crede più nelle istituzioni, magari con SmartCiry si può cambiare tutto ciò, per impegnarsi insieme per la città. Perchè non puntare su una forza nostra per poi magari esportarla?

Si parla di SmartCity da anni, ma perchè oggi fanno tendenza? Cos’è cambiato?

Carlo Ratti. Prima c’era un rapporto uomo-macchina, oggi la macchina non c’è più, c’è la rete distribuita nello spazio, c’è un’interazione uomo-tecnologia, quindi è proprio lo spazio a entrare in relazione con le persone, si sta cambiando il modo di pensare le città. La tendenza forse è un entusiasmo collettivo, molte città si stanno impegnando, ma è comunque una cosa molto profonda e destinata a rimanere per molto tempo.

Tutta questa tecnologia non rischia di creare problemi di sicurezza? Il fatto che gruppi come Anonymous siano riusciti a oscurare il sito della casa Bianca o della CIA non rischia di preoccupare tutta questa tecnologia nel quotidiano?

Carlo Ratti. Non riguarda solo la city, ma il mondo che stiamo costruendo. Quando usavamo solo sistemi digitali, come i computer, trovavamo i virus, che per quanti danni facessero non erano pericolosi a livello reale. Quando invece ciò succede in cose fisiche, ad esempio un auto che scambia l’acceleratore col freno, diventa già un problema. Sono tutti rischi che riguardano il mondo di domani e verso i quali ci dobbiamo prevenire tenendo i sistemi più aperti possibili in modo che più occhi possano controllarli.

di Francesca Pich

Svelo e rivelo

Media is what you make of itMa dico, li guardate i profili facebook dei vostri figli? No, non intendo dal punto di vista del controllo delle loro abitudini, delle persone che frequentano: su quello sappiate pure che quello che vedete è precisamente quello che loro vogliono che vediate, quindi mettetevi l’anima in pace.No, parlo dei dati personali. Del modo in cui si descrivono sulla loro pagina di presentazione. A cominciare dal dato più sensibile: il “relationship status”, quello dove magari pensereste di capire chi è “il fidanzato” o “la fidanzata” (giusto perché ci piacciono i termini romantici e consolatori).Ebbene, se avete una figlia in molti casi scoprireste che lei ha una relazione con un’altra ragazza. E magari vi preoccupereste. Inutilmente, ma non sono qui a farvi la morale sul tema della libertà sessuale, non ne avrei alcun titolo. Intendo, semplicemente, che su facebook per una adolescente molto spesso “avere una fidanzata” significa solo che lei è l’amica numero uno, l’amica inseparabile e così meravigliosamente fidata che si potrà pure scrivere sul proprio profilo pubblico che è, appunto, “la fidanzata”. Fino ad assumerne il cognome, e infatti i profili degli adolescenti traboccano di doppi e tripli cognomi.E’ un gioco, ma non esattamente “uno scherzo”. E’ una cosa importante, sotto almeno due aspetti. Da un lato sui social media i nostri ragazzi ragionano senza le gabbie di pensiero tipiche dell’ambiente culturale con cui i quarantenni di oggi hanno vissuto i temi dell’identità e della socialità. Senza, per intenderci, l’ossessione di “ritagliarsi un ruolo nel gruppo”, proprio perché la rete è fluida, e si può agevolmente passare da un gruppo all’altro, inseguendo i propri ondivaghi interessi del momento. Ma soprattutto – e questo è l’aspetto più interessante – i nostri adolescenti non vogliono accettare l’idea che qualcuno ti obblighi a dichiarare i tuoi legami sentimentali. E quindi quel campo, che molti adulti lasciano vuoto per rimanere “nel vago” (e non precludersi chissà quali avventure digitali) viene addirittura sbeffeggiato dalla generazione dei “nativi”, e stravolto nella sue funzione originale. Con l’implicito scopo di dichiararsi strutturalmente superiori rispetto alle squallide logiche di ruolo o – peggio – “proprietarie”: il “fai vedere che sei mia altrimenti non mi ami abbastanza” – per intenderci – esiste ancora, ma rappresenta nettamente una posizione di retroguardia, perdente in partenza.L’aspetto su cui vorrei mettere l’accento è i nostri ragazzi hanno deciso di fare un “hacking collettivo” della principale piattaforma di social networking, confermando un trendgeneralizzato (ma ancora largamente ignorato) per cui è molto difficile indirizzare tecnologicamente l’uso di qualcosa che – al momento di compilare il proprio profilo – di sicuro non comporta conseguenze legali se dichiari il falso.Ed è questo l’equivoco in cui spesso cadono gli “immigrati digitali” della mia generazione quando parlano, per esempio, di “privacy” o di “diritto all’oblio”. Diamo infatti per scontato che i presunti “inconsapevoli dei rischi” (sempre loro, i nostri figli) siano indifesi e inseriscano sempre dati utili, cioè veri. Mentre se andiamo a vedere, più la richiesta è invasiva (“religious views”, “orientamento politico”, “preferenze sessuali”) più si divertono a prenderla in giro con risposte che nella migliore delle ipotesi potremmo definire bizzarre.La verità è che anche una piattaforma di social media è soggetta alla legge del remake e del re-use, troppo spesso sottovalutata dai tecnocrati di oggi, che non a caso appartengono almeno alla generazione precedente. Cosa è diventata Facebook di sicuro lo decide Zuckerberg, ma non a prescindere da quello che gli utenti, tutti insieme, decidono di farci. E lo stesso vale per le altre, più piccole, piattaforme. Twitter, nata con pretese conversazionali, è diventato uno strumento principalmente di broadcasting. Friendfeed, concepita come aggregatore RSS, è stata apprezzata soprattutto come chat collettiva in tempo reale. La stessa MySpace, in origine, non aveva particolari ambizioni in ambito musicale: semplicemente, permetteva l’inserimento di lettori flash, e molte band indipendenti ne avevano approfittato.Eppure siamo ancora qui a versare lacrime (e fiumi d’inchiostro) sulla “generazione perduta”, quella che passivamente accetterebbe i diktat dei nuovi grandi fratelli della rivoluzione digitale. Dimenticando che proprio noi – i quarantenni di oggi – ci siamo fatti lobotomizzare per trent’anni da una passivissima e ineludibile televisione commerciale, con gli effetti culturali che proprio oggi più che mai sono davanti a nostri occhi. E non è esattamente un bello spettacolo.

Scuola e pensiero laterale

Fonte: Wired.it

Come dovrebbe essere la scuola di domani? Il quesito, alla base del numero di settembre, Wired lo ha posto a Sir Ken Robinson. Non fatevi ingannare da quel “sir” che potrebbe evocare la figura di un vecchio accademico prigioniero di biblioteche e antichi precetti. Robinson è l’esatto contrario. Presenza fissa al TED (le sue videoconferenze sono state viste in rete più di 7 milioni di volte), le sue idee sulla creatività e il “pensiero divergente” alla base di un nuovo sistema educativo, hanno fatto il giro del mondo. Su Wired trovate la trascrizione di un discorso che ha scritto per la Rsa, organizzazione che si impegna a cercare nuove soluzioni per il progresso e la ricerca. Cliccando il video in basso, potete ascoltare le parole di Sir Ken Robinson. La premessa alla tesi di Robinson è molto semplice: la scuola di oggi è una scuola antica, concepita “nel clima culturale e intellettuale dell’Illuminismo e nelle circostanze economiche della prima rivoluzione industriale”. La prova è che le scuole sono ancora organizzate sul modello della linea di produzione, come in una fabbrica. “Ci sono le campanelle, delle strutture separate, gli alunni si specializzano in materie diverse. Educhiamo ancora i bambini per annate: li inseriamo nel sistema raggruppandoli per età”. La scuola, quindi, è come una catena di montaggio da cui possono uscire solo due tipi di prodotti: studiosi e svogliati.

Si tratta di un sistema educativo non al passo con i tempi, secondo Robinson. Non un tempo in cui, su bambini e adolescenti, convergono le informazioni passate da Internet, dai telefonini e dalla tv. Ma allora, qual è il tipo di educazione adatta alla nostra epoca? Robinson prende in causa il “ pensiero laterale”, espressione coniata dallo psicologo maltese Edward De Bono che indica una capacità di risolvere i problemi in modo creativo e da diverse prospettive. Robinson cita l’esempio della graffetta: quanti modi ti vengono in mente per usarne una? “La maggior parte di noi ne trova 10-15. Quelli più bravi ne trovano anche 200. E li trovano facendo domande del tipo: ‘La graffetta potrebbe essere alta 60 metri e fatta di gommapiuma?’”.

La cosa tragica è che i bambini sono più portati a vedere le cose lateralmente – e quindi a fare più domande e a trovare più soluzioni – di quanto lo siano gli adulti. Questo non perché la crescita porti per forza di cose a una chiusura mentale, ma perché i luoghi in cui i bambini crescono invece di sviluppare e articolare il loro pensiero, lo standardizzano. “Il problema cruciale”, sostiene Sir Ken Robinson, “risiede nella cultura delle nostre istituzioni, nel clima che vi si respira e nelle abitudini che hanno consolidato”.

Iperlocale.info

Iperlocale.info è un osservatorio spontaneo, un quaderno d’appunti condiviso, nato per studiare la dimensione locale e iperlocale dell’informazione sul web. Si tratta di un progetto indipendente e autofinanziato, aperto alle riflessioni, alle segnalazioni e ai contributi di tutti. È nato nel marzo del 2012, per iniziativa di Sergio Maistrello.

[pigro, copioincollo il testo di Pasteris]

VeneziaCamp 2012 – Cartografie e narrazioni

Smart cities e smart communities

- La città delle reti o net city

- La città aperta o open city

- La città senziente o sentient cities

- La città partecipata o wiki città

- La città neo-bohème o città creativa

- La città resiliente

- La città 2.0.

- La città come piattaforma o cloud city

- “La Giornata delle Smart Communities” organizzata nell’ambito del prossimo FORUM PA che si terrà a Roma dal 16 al 19 maggio.

- SMART City Exhibition e che si terrà a Bologna nei prossimi 29-31 ottobre

Cartografie e narrazioni territoriali al VeneziaCamp

Chi racconta la realtà?

il canale avrebbe svolto attività giornalistica non occasionale diffondendo gratuitamente notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale specie riguardo ad avvenimenti di attualità politica e spettacolo

Ma quell’interpretare mi incuriosisce.

Ogni dire reca con sé un punto di vista. La percezione del mondo è già un’interpretazione. Osservare significa anche ritagliare, e dar senso. Una parola, o una fotografia sono una scelta di “inquadratura”, testo e narrazione, giocano con il lettore, e la realtà è inattingibile. Una webtv può dire di sé di essere semplicemente un tubo, un altoparlante? Riconfezionando flussi e discorsi in nuovi contesti di fruizione (diverse aspettative, orizzonti di senso per l’interpretante) può dichiararsi neutra rispetto al messaggio che veicola? Ogni blogger che scrive liberamente di fatti di cronaca, oppure un giornalista su una testata editoriale, può dire di fare semplicemente informazione? Non credo. Anzi, la capacità di adottare uno stile espositivo rispettoso dei fatti, su cui eventualmente costruire in modo fondato il proprio punto di vista e la propria riflessione è sempre garanzia di una coscienza “giornalistica”, segno dell’aver compreso e praticato una metodologia del “fare cronaca” in grado di sottoporre a critica i propri stessi strumenti del mestiere, in una deontologia esplicita.

E il lettore è alfabetizzato? Possiede competenze in lettura che siano in grado di fargli decodificare un testo come “pettegolezzo&propaganda” rispetto a un articolo “ben formato” dal punto di vista giornalistico? Ci sono dei marcatori, nel testo? Indicazioni intra o extratestuali (cotestuali, contestuali) che possano aiutare a disambiguare il messaggio correttamente, a porlo contro uno sfondo adeguato, per dargli la giusta ambientazione?

E se domani ci fossero centinaia di webtv (facilissimo), l’Ordine dei Giornalisti dovrebbe mettere il bollino a quelle che fanno informazione seria e quelli che invece giocano a fare i citizen journalist?

E come si fa a distinguere, visto che già ora ci sono cittadini che pubblicano dignitosissime cronache e ricognizioni e riflessioni su questioni d’attualità, più o meno iperlocali, e ci sono testate giornalistiche online registrate che assomigliano a dei forum di bimbiminkia?

E’ chiaro che il vecchio modello non può reggere. Vedremo emergere Luoghi di giornalismo vero e fondato sui fatti, sulla volontà di fornire informazioni e punti di vista per raccontare gli accadimenti avendo fermo riferimento nel nutrire l’opinione pubblica di cibo per la mente di qualità.

E noi tutti semplicemente esplorando il web e le nostre cerchie sociali e di affinità scopriremo e frequenteremo molti Luoghi d’informazione, istituzionali o partecipativi o artigianali, e daremo i nostri voti alla qualità dell’offerta.