L’esordio come mio solito contempla la necessità di provvedere nozioni di Cultura Tecnologica nel settore dell’educazione, nella consapevolezza di quanto poi il tutto si trasformi in Cultura Tecnoterritoriale, capacità e abilità di leggere il territorio e il paesaggio in quanto Oggetto tecnologico progettato e plasmato dalla specie umana, nel dialogo millenario tra la produzione e la distribuzione di risorse e la collettività che su quel territorio risiede.

Si tratta di fornire grammatiche della narrazione dei Luoghi, dove questi ultimi rappresentano appunto le parole o le parti del discorso millenario summenzionato, che quindi possono essere analizzate e comprese secondo una morfologia propria, una semantica, una sintassi. Pubbliche Amministrazioni, le imprese, le banche, gli enti territoriali, gli spazi naturali o naturalizzati, le città, tutti gli attori sociali sono nodi di una rete, e con strumenti di grammatica territoriale adeguati possiamo indagare sia i singoli nodi sia la sintassi delle loro relazioni storiche e attuali, funzionali e simboliche. Per gioco, provate a guardare la scheda madre di un computer come fosse una mappa geografica satellitare: trovate degli elementi che corrispondono alle stesse funzioni – luoghi di memoria (dischi fissi ovvero biblioteche e archivi pubblici), luoghi di elaborazione dell’informazione, luoghi di alimentazione energetica, pipelines di vario tipo. State interpretando ruoli e funzioni con una grammatica che vi permette di dare un nome alle parti e alle loro relazioni.

Certo, possedere grammatiche per leggere significa auspicabilmente poter disporre di strumenti per “scrivere” il territorio, per progettare un domani gli interventi che come collettività decidiamo di attuare, dando vita a un elettrodotto o a una facoltà universitaria o a un progetto di politiche giovanili.

Empowerment della collettività

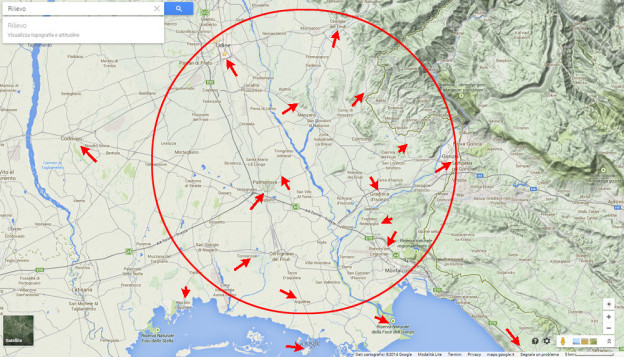

Tutto parte dalla percezione del Luogo dove poggiamo i piedi e il suo orizzonte antropologico, da cui ricaviamo identità. Uno spazio di conoscenza, la cui frequentazione determina i noti meccanismi di partecipazione, da cui il nostro sentimento di appartenenza. Cose di secoli che ci avvolgono, storie di persone e eventi e topografie scritte e narrate dal nostro abitare. Eppure innanzitutto il territorio va misurato come paesaggio costruito, come risultato del nostro agire in esso, secondo dimensioni analizzabili tecnosocialmente.

Ho il Territorio e ho i gruppi che lo abitano, flussi nella collettività, tracce di espressione, forme di coinvolgimento. E tutto il nostro Abitare sul territorio da secoli determina una forma di empowerment della collettività, la quale vedendosi specchiata nel paesaggio e nell’economia e nelle infrastrutture e in tutte le rappresentazioni culturali che emergono dalla quotidianità prende consapevolezza di sé, del proprio stile dell’abitare, unico e originale per ciascuno collettività di questo pianeta.

Come due lati di una stessa medaglia, come hardware e software: in realtà non esiste una smart city senza una smart community, e forse riportare l’attenzione sulle dinamiche e sui comportamenti delle collettività umane può tornare utile per calibrare meglio il cambiamento che i luoghi dell’Abitare stanno vivendo, sotto la spinta delle innovazioni tecnologiche. Certo, Internet delle Cose e wifi cittadino, fibra ottica e sensoristica diffusa rendono la dimensione iperlocale eloquente; ma una vera e nuova Cittadinanza, su cui riflettere e a cui educare le giovani generazioni, non può non passare per una consapevolezza di una nostra identità personale costruita e negoziata nelle prassi quotidiane di comunicazione mediata e sociale, tanto quanto le collettività possono ora veder emergere narrazioni territoriali spontanee in grado di far meglio comprendere lo stile concreto del nostro abitare sul pianeta.

Ovviamente, tutta questa rappresentazione di noi stessi a noi stessi, che fino a ieri veniva messa in scena nelle arti e nei massmedia dell’informazione, trova nella Rete uno strumento potentissimo, ove avviene la messa in scena della nostra identità, dinamica e cangiante. La percezione della città, ora da concepire come Smart city, ne viene radicalmente modificata. Ora abbiamo sensoristica, local awareness, luoghi eloquenti.

Dashboard cittadine, cruscotti dell’Abitare, flussi e sensoristica

Per farvi ispirare, ecco un link al sito Art is Open Source (Iaconesi e Persico) che mostra in tempo reale come si può tracciare l’ecosistema culturale della città di Roma, oppure buttate un occhio alle varie dashboard (bacheca/display di visualizzazione, cercherei/inventerei un’altra parola ma per ora teniamoci “cruscotto”) delle città come Londra, Oberlin in Ohio, Amsterdam.

A questo punto possiamo intrecciare un’altra considerazione, ragionando sugli Urban Center, strutture, pubbliche o pubblico-private, che da alcuni anni operano anche in Italia nell’ambito delle politiche urbane, con funzioni documentali, partecipative ed analitiche, di solito per accompagnare i nuovi piani urbanistici, strategici e strutturali. Gli Urban Center sono fortemente caratterizzati da una mission civica, ovvero dall’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche e, nello specifico, di quelle urbane (mobilità, edilizia pubblica, infrastrutture, progetti privati, etc.). Questo si traduce nel tentativo di stimolare il dibattito con mostre, convegni e pubblicazioni e nella volontà di dotare la cittadinanza di strumenti e competenze per incidere nel processo delle trasformazioni urbane. Si tratta insomma di luoghi di orchestrazione e confronto degli interessi dei gruppi sociali cittadini/territoriali, accesso della società civile ai processi decisionali che producono le politiche d’intervento.

Ebbene, come dicevo, intersechiamo questi ragionamenti. Abbiamo delle nuove modalità di rappresentazione delle strutture e dei flussi territoriali di energia materia e informazione, possiamo tracciare in tempo reale la distribuzione e il movimento di persone e merci, la visibilità di questi specchi elettronici ci permette di vederci e prendere coscienza di noi stessi come compagine sociale in modo nuovo. Abbiamo dei luoghi territoriali deputati a incanalare e organizzare e ridiffondere i flussi informativi prodotti dalla collettività residente su una determinata estensione geografica, quegli Urban Center (i quali dovrebbero essere palestre di Cittadinanza digitale, dove molti ragazzi dei varii Progetti Giovani o Agenzie giovani tipicamente promosse dai Comuni potrebbero passare un po’ di tempo, familiarizzandosi e professionalizzandosi con la narrazione multimediale del territorio, una Civic Curation dei flussi cittadini) che funzionano un po’ come dei grossi gangli del sistema nervoso cittadino, dove l’informazione degli organi di senso viene organizzata e rielaborata e rispedita verso i luoghi decisionali da una parte e come feedback nuovamente verso il sistema nervoso periferico.

Anzi, di più. Non essendo lo Urban Center il centro decisionale, il cervello di questa metafora organicistica, lo possiamo equiparare al cervelletto, dove tutti i segnali nervosi, le connessioni convergono per prime sistematizzazioni, restando sotto la soglia della coscienza. Ma una volta pubblicati i flussi informativi cittadini, sulle dashboard, tutti ne diventano consapevoli, tutti gli attori sociali. Pubbliche Amministrazioni possono progettare meglio la città e i suoi servizi, e ne traggono vantaggio anche le aziende, le associazioni, i cittadini.

Gli obiettivi sono quelli soliti, ma risulterebbero potenziati dall’adozione di questi specchi elettronici in cui vediamo chi siamo mentre viviamo:

- possiamo incrementare la governance urbana, attivando un processo di co-decisione e co-pianificazione tra i gestori e gli attori della trasformazione urbana

- possiamo produrre un quadro conoscitivo e interpretativo delle risorse patrimoniali, umane e culturali della città, capaci di attivare processi di rigenerazione e promozione

- possiamo produrre un quadro valutativo delle trasformazioni in atto e dei progetti di riqualificazione e sviluppo urbano

- possiamo ridefinire metodologie e strumenti per il coordinamento e l’integrazione dei progetti di riqualificazione urbana e per la progettazione di scenari di sviluppo

- possiamo sperimentare e mettere in atto pratiche di pianificazione, politiche urbane e progetti di rigenerazione

“Perché nasca un significato condiviso, l’informazione deve essere interpretata dai singoli attori e l’interpretazione data da ciascuno di essi deve essere socialmente negoziata”.