E son tutti lì a parlare dei blog, quelli dei blog.

Perché prima dei blog magari c’erano delle webstarz, immaginate quelli bravi e smart dentro i newsgroup e nei forum, i magici affabulatori nei canali su IRC, e poi il tale che intendeva costruire la propria identità in Rete metteva su un sito e pubblicava qualcosa. Ma il feedback era privato, la gente gli spediva mail per dirgli sei bravo o sei bufo o non capisci una mazza. Fin da qui, posso ancora scorgere le macerie annerite e fumanti di pacifici guestbook devastati da guerre di insulti, poi nella ricerca di interazione sui siti abbiam messo delle chatbox, eppoi finalmente sono arrivati i blog, che riescono a essere per noi casa riconosciuta con indirizzo, luogo di espressione, luogo di interazione pubblico via commenti e relative litigate, ma nel frattempo avevamo imparato la grammatica delle litigate online. D’un tratto le personalità emergenti del web avevano strumenti per un buon allestimento scenico di sé e del proprio dire, non restava che sperimentare argomenti e forme di narrazione, e creare sottoreti selezionate, anche con un filtro connotante tipo il blogroll.

Questo ha fatto in modo che noi italiani venissimo a conoscenza dell’esistenza di centinaia di persone simpatiche, tuttora tra le più lette in italia, capaci con stile originale e talvolta veramente splendide doti letterarie di raccontare vita quotidiana, posizioni etiche o politiche, tecnologie e antropologie, amori e passioni.

Molti di questi erano già passati nella palestra delle altre forme di pubblicazione, quelle più vecchie che dicevo sopra, erano blogger anche prima dei blog, avevano già scelto o trovavano naturale esprimersi in rete. Altri si sono buttati un po’ alla cieca e si sono scoperti apprezzati nel loro modo di scrivere o di fotografare, e ora stanno valutando se aggiungere “blogger” al proprio biglietto da visita o sul curriculum.

E i blog diventavano sempre più casetta, le colonne si arricchivano di dettagli di vita del bloggante, foto e articoli e indirizzi di amici… ho visto architetture barocche, grafica ricercata, luminarie e riccioli decorativi, ma poi è arrivato il duepuntozero. Quindi molte cose a questo punto era meglio (più semplice, più efficace) farle fuori dal blog, tipo le foto su flickr e i video su youtube che poi sono anche posti per chiacchierare, e poi ecco qua fiorire delle comunità sociali online e poi ancora i servizi attuali di lifestreaming.

Ovvero, il blog per suo stesso format (ci sono ovviamente blog che mi contraddicono, ma infatti sono gioiose invenzioni di usi alternativi) e per come viene percepito cioè interpretato nel contesto ormai storico della sua fruizione collettiva in quanto “luogo editoriale”, si presta ad ospitare (ci si attende di trovare) articoli di una certa lunghezza, porzioni di contenuto capaci di ospitare in sé un minimo di articolazione e sviluppo narrativo, ad esempio secondo i generi letterari di un panegirico o una perorazione o di una lagnanza o di un annuncio o di racconto breve di ingegno letterario.

Certo, esistono i blog aforismatici e anche di successo, ma oggi esistono luoghi web dove la scrittura breve è maggiormente a suo agio, come twit o come status dentro i messenger e dentro i socialnetork, oppure nelle tracce georeferenziate che lasciamo marcando la nostra mobilità fisica con i cellulari e i servizi di presenza e prossimità digitale permessi da questi ultimi.

E quindi il blog come casa identitaria ha potuto nuovamente alleggerirsi, brani del nostro fare abitavano in altri luoghi web che a loro volta permettono relazioni interumane, quindi noi stessi abitiamo in molti luoghi, e proprio recentemente hanno preso piede degli ambienti capaci di radunare il nostro fare digitale, fatto di commenti e di foto pubblicate e di libri messi sullo scaffale e di video embeddati sui microblog e parole scritte su html più o meno dinamico in un unico flusso che vorrei chiamare vitale, ma in italiano non va bene, e allora propongo solo per la durata di questa frase di chiamarlo flusso vitico o viviflusso o digivita perché in qualche modo il concetto di lifestreaming ci serve.

Qui Mantellini dinanzi alle considerazioni di Squonk riguardo al blog come biblioteca o emeroteca, dove in un clima meno chiassoso di una piazza sia possibile trovare archivi stabili e sedimentazione nel tempo dell’espressione e dell’identità di chi scrive, trova interessante che “venga individuato una sorta di baluardo immaginario che separa il lifeastreaming da contenuti maggiormente organizzati”, ma la distinzione non mi convince, perché è la stessa differenza che c’è tra il mio salotto pubblico e la piazza dove vado a chiacchierare. Anche le cose che dico in salotto finiscono in piazza, ma hanno una provenienza, non sono dette lì: quando un blogger progetta un suo scritto su un blog consapevolmente o meno pone un determinato Lettore Modello quale suo immaginario interlocutore, e l’orizzonte delle attese autoriali relativo a “scrivere sul blog” suscita inventio, disposistio ed elocutio completamente diverse rispetto a mandare un twit (come al solito, svolgete voi l’esempio contraltare relativo alle attese del lettore reale, secondo sociologia della ricezione).

Quindi: il futuro sicuramente ci offrirà sempre più luoghi di espressione personale, luoghi sempre più raffinati per pubblicare contenuto di qualsiasi forma e ampiezza e per distribuirlo con facilità, sempre più raffinati nel riuscire a connotare l’identità dell’autore e lo stile del suo abitare la Rete, e arriveremo chessò al punto di cambiare automaticamente la grafica, calda o fredda, delle nostre case digitali, secondo le nostre variazioni di umore misurate e trasmesse in realtime dal cellulare che ci sta ascoltando il cuore e l’attività neuronale.

Ciascuno di noi a seconda della sua competenza digitale sceglierà quale strumento usare a seconda del tipo di contenuto che deve mostrare e della necessità o meno di sviluppare la narrazione, prevedendo o meno l’intervento costruttivo di altri. Ciascuno di noi – qui è dove poi interviene il discorso educativo – avrà poi per abitudine data da frequentazione o per alfabetizzazione secondaria (è una battuta: in questo momento le scuole sono ancora a ragionar di scanner e dischi fissi, figuriamoci se pensano a organizzarsi per fornire offerte formative in grado di provvedere ai cittadini delle competenze per abitare la Rete, come aspetto di un diritto civico) la capacità di decodificare i contenuti di conoscenza offerta in Rete a seconda dell’ambiente che li ospita o del tipo di prodotto “editoriale” che essi rappresentano, adattando via via diverse categorie di giudizio pertinenti al testo in esame.

Facciamo finta di entrare dal dentista, e di trovare sul tavolino d’angolo una vecchia copia di DonnaModerna: al semplice vederla, al semplice pensare di leggerla si sono già attivate in noi decine di reti enciclopediche, e DonnaModerna non è più un insieme di fogli di carta stampata a inchiostro multicolore sul tavolino. Prima ancora di aprire quella rivista so già molte cose, di cosa potrebbe dirmi e del modo in cui me lo dice e di cosa significa essere visti mentre si legge DonnaModerna in una sala d’aspetto.

Abbiamo un mucchio di competenze che non sappiamo di avere, rispetto a tutto il mondo editoriale degli ultimi quattrocento anni, e siamo diventati talmente raffinati da giocare con i libri e le biblioteche come con le parole, e magari ci immergiamo nella decodifica del Vangelo come fosse un giallo.

O meglio ancora, se parliamo di entrare e uscire da un mondo all’altro, mi viene in mente quando Don Chisciotte nel secondo libro incontra uno che ha letto il primo libro, e si complimenta con lui. Beh, siamo nel 1615, i giochi artistici e letterari erano pieni di inganni, pieghe, attorcigliamenti barocchi e straniamenti, e i mondi della letteratura e della realtà si rinfocolavano a vicenda, in modo (meta)linguisticamente moderno.

Se Mantellini dice che tutto è un calderone dove tutto è confuso con tutto, forse tale è agli occhi di chi non sa distinguere. Prendete Mozart e mettetelo davanti al tavolino del dentista: non saprà distinguere una rivista dall’altra (la loro identità editoriale) a colpo d’occhio, come facciamo noi oggi senza pensarci. Non ha grammatiche, non maneggia codici. Credo che un millennial sveglio, o una persona con sufficiente esperienza di abitanza digitale, siano perfettamente in grado di desumere corrette informazioni dal contesto della pubblicazione di qualsiasi proteiforme opera su web e conseguentemente organizzare i propri strumenti interpretativi, cosicché seguire i lifestreaming degli amici o degli opinion leader nella piazze e poi risalire i feed come i salmoni fino ai blog tematici autoriali per poi andare a esplorare youtube e tornare in qualche social utility a render conto delle cose scoperte in giro o per commentare e ri-giocare la realtà con altri diventa una operazione fluida, connaturata al nostro essere animali sociali costantemente alle prese con l’esplorazione dell’ambiente di vita e la nominazione delle cose in cui ci imbattiamo.

Tutto questo per dire: non vedo il problema.

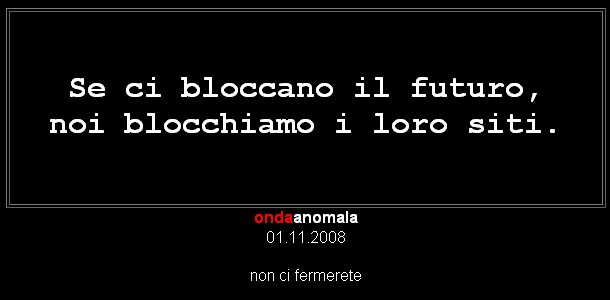

Nell’ecologia dei Luoghi espressivi online sono nate delle cose più veloci o più social dei blog, abitano meglio in certe nicchie. Il blog che è stato per un po’ di tempo una cittadella che conteneva tutto (biblioteca, bottega, pinacoteca, piazza, indirizzi) ora appalta spesso felicemente certe attività a servizi esterni, e sebbene ridimesionato viene comunque a essere il miglior strumento per determinati tipi di letteratura, e del resto tra le cose nuove che sono nate ci sono quelle fatte apposta per tener traccia di tutto e quindi niente si perde e anzi il flusso sociale diventa visibile.

Per arredare di sé gli ambienti digitali in cui abita, oggi uno dispone di molte diverse possibilità, e ciascun autore può trovare gli strumenti più confacenti al suo dire. Il lato produzione non presenta problemi. Piuttosto il problema è nell’organizzazione dei flussi di memi generati da una specifica pubblicazione di Tizio o Caio, perché se fino a ieri la massa di idee suscitata dall’opera letteraria nei lettori trovava luogo conchiuso di visibilità nei thread di un forum o nei commenti di un blog, oggi è possibile che gli apporti dei lettori vedano la luce in ambienti diversi da quello dove è alloggiato “fisicamente” il post originale. Quindi ecco cosa ci serve: tecnologia tracciante migliore dell’attuale.