Archivi autore: Giorgio Jannis

Factchecking a Udine, Quintarelli, Canciani e le antenne dei cellulari

Lessig: l’umiltà dei Governi e il rispetto per le nuove generazioni

Il discorso di Lawrence Lessig alla Camera dei Deputati, su La Stampa

… quando ci rendiamo conto che questa guerra che facciamo a Internet è la guerra che facciamo contro ai nostri figli, dobbiamo essere umili e riconoscere che più poniamo vincoli su come loro usano Internet e più loro si oppongono queste restrizioni e in modo sempre più distruttivo. Non possiamo impedire ai nostri ragazzi di essere creativi in un modo in cui noi non eravamo alla loro età, se facciamo ciò allora non faremo altro che renderli, spingerli a diventare pirati. Nel mio Paese i ragazzi vivono in un’era di proibizione, la loro vita la vivono sempre contro la legge e questo è corrisivo, corrode alle basi la democrazia e lo Stato di Diritto.

Fondare arrogantemente la democrazia della Rete

Lessig, più meno letterale: “vi incoraggio a prendere sul serio la rabbia, riconoscere che la vostra presunzione di democrazia non è una presunzione che si tutela da sola. Si può proteggere quest’idea di democrazia se si ascolta la generazione dei nativi, in un dialogo che rispetti questa generazione”.

Comunicazione, informazione e nuove tecnologie

Società della conoscenza a Pordenone

I classici italiani su Google

“Un primo passo importante verso la realizzazione del sogno che ha guidato i fondatori di Google: la creazione di una biblioteca universale”. Così Nikesh Arora, presidente Global Sales Operations and Business Development del gigante di Mountain View, ha definito la neonata cooperazione tra Google Books e il ministero per i Beni e le Attività Culturali. In base all’accordo, presentato oggi nella sede del MiBAC, nei prossimi due anni verranno catalogati e poi digitalizzati circa un milione di libri non coperti da copyright conservati nelle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Un’operazione che consentirà a chiunque nel mondo di accedere alle opere dei più grandi intellettuali, scrittori e scienziati italiani: il tutto a titolo gratuito e senza esclusive, tanto che i testi saranno disponibili anche sui siti web delle biblioteche stesse e su altre piattaforme, come ad esempio quella del progetto Europeana.

Accade a Udine

Cucinare la democrazia

“Il diritto di tutti è perfettamente garantito dalla legge. Naturalmente, chi intende partecipare all’elezione deve sottostare ad alcuni ovvi adempimenti circa la presentazione delle candidature. Qualcuno non ha rispettato le regole. L’esclusione non è dovuta alla legge ma al suo mancato rispetto. È ovvio che la più ampia “offerta elettorale” è un bene per la democrazia. Ma se qualcuno, per colpa sua, non ne approfitta, con chi bisogna prendersela: con la legge o con chi ha sbagliato? Ora, il decreto del governo dice: dobbiamo prendercela con la legge e non con chi ha sbagliato”.

Chi si indigna?

Benissimo, egregio elettore di destra, dopo questa cosa incivile del decreto interpretativo per la riammissione delle liste escluse dalle Regionali non ti restano molti alibi.

O hai la testa, o hai la coscienza, o nessuna delle due.

Se hai testa e coscienza, è già un bel po’ che non voti questa destra.

Se hai la testa ma non hai la coscienza, opportunista mascalzone, voterai comunque destra per qualche tuo infimo e egoistico tornaconto personale.

Se hai una coscienza ma usi poco la testa, confido stavolta non voterai destra, perché anche un bambino di otto anni conosce l’importanza del rispetto delle regole del gioco. Puoi farcela, puoi astenerti.

Se non hai né testa né coscienza sei un animale da cortile, continuerai a votare come hai sempre fatto senza farti domande, quasi certamente voterai destra perché ti sfuggono i ragionamenti più lunghi di venticinque sillabe e questa cosa complicata che chiamano democrazia, a te che ti aspetti di essere comandato, in fondo ha sempre dato fastidio.

Non potendo quindi per certe personali scelte di vita porre le mie speranze di miglioramento sociale nella stupidità imprevedibile e incontrollabile di cui molti italiani danno segno quotidianamente, non mi resta che aver fiducia nel senso di nausea che i comportamenti degli attuali governanti auspicabilmente suscitano nei loro stessi elettori.

“Aver fiducia nella nausea” è esattamente la misura dell’inciviltà in cui ci dibattiamo.

Internet è libertà, perchè dobbiamo difendere la rete

Diretta in streaming sulla webtv diMontecitorio.Giovedì 11 marzo alle 15, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si terrà il convegno “Internet è libertà, perchè dobbiamo difendere la rete”. I lavori saranno aperti da un intervento del presidente della Camera, Gianfranco Fini. Seguirà la Lectio magistralis su “Il web e la trasparenza tra ideali e realtà” di Lawrence Lessig dell’Università di Harvard.

Successivamente, interverranno Franco Bernabè, Amministratore delegato di Telecom Italia, Umberto Croppi, Assessore alle Politiche culturali e della comunicazione del Comune di Roma, Fiorello Cortiana, Responsabile Innovazione della Provincia di Milano, Juan Carlos De Martin, Responsabile Creative Commons Italia, Paolo Gentiloni, Deputato del Partito Democratico, Stefano Quintarelli, Presidente di Reeplay, Paolo Romani, Viceministro allo Sviluppo economico.

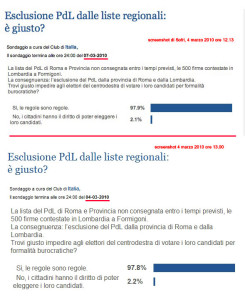

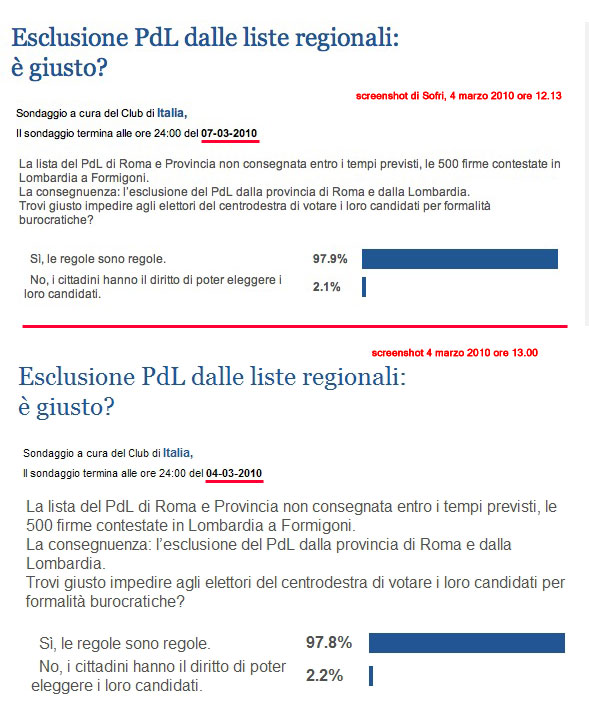

Il sondaggio è mio, lo gestisco io. Anzi, lo cancello.

Inverosimile come la realtà

Ci sarebbe da delineare la differenza tra immaginazione e fantasia, prima di andare avanti a scrivere cose taglienti come un coltello per il burro che però ciurla nel manico, e il manico sarebbe questo blog.

Ci sarebbe da delineare la differenza tra immaginazione e fantasia, prima di andare avanti a scrivere cose taglienti come un coltello per il burro che però ciurla nel manico, e il manico sarebbe questo blog.Dice Metilparaben: “Per un attimo ho avuto la tentazione di fare un altro generatore automatico, ma l’idea del capo del Consiglio superiore dei lavori pubblici arrestato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sul G8 che organizza incontri omosessuali occasionali avvalendosi della collaborazione di un nigeriano appartenente al coro San Pietro è praticamente inarrivabile anche adoperando tutta la fantasia possibile.

Mi sa che per questa volta passo.”

A inventarla, ti direbbero non è credibile, è inverosimile. E invece.

Essì, è proprio bella la realtà quando ti fa inciampare, e sbatti il ginocchio contro la credenza.

Pubbliche Amministrazioni reticenti, ovvero “I furbetti della trasparenza”

La legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) impone, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

Pubblicati sì, ma non rintracciabili. Se seguite il link sopra per l’Operazione Trasparenza, trovate che nella stessa pagina del sito innovazione.gov vi è un collegamento per un file in .pdf intitolato “Accorgimenti tecnici per impedire l’indicizzazione nei motori di ricerca”.

E’ sufficiente modificare il file robots.txt del sito, e tutto diventa impermeabile. Che ridere.

Resterebbe da sapere il motivo di quel file robots.txt che vedete qui sopra, ma posso capire che ci possano essere motivi di privacy, di qua o di là.

UPDATE 2 – 19 marzo

Il sito governativo mostra modifiche nell’architettura, gli indirizzi url sono cambiati. Leggete i commenti.

Zambardino: la narrazione del cambiamento

I temi affrontati – la crisi del giornalismo tradizionale, i molti pericoli che corre il web, il contrasto tra apologeti della rete e neo-luddisti – hanno contribuito a fare emergere alcune delle aree grigie disseminate all’interno della rete e a evidenziare i dogmi e gli stereotipi per combattere i quali Zambardino e Russo pensano siano necessarie le nuove eresie raccontate nel progetto Eretici Digitali: un manifesto, un blog e un libro edito da Apogeo. (da MeettheMediaGuru)

Alfabetizzazione e competenze per il XXI secolo

Alfabetizzazioni e competenze del XXI secolo

In questa nostra epoca digitale, gli educatori devono padroneggiare alcune abilità conoscitive cruciali. Quali? Il teorico dei media, nonché concreto professionista, Howard Rheingold ha parlato di quattro “Alfabetizzazioni del Ventunesimo secolo” – attenzione, partecipazione, collaborazione e consapevolezza della rete – a cui dobbiamo orientarci, che dobbiamo comprendere e coltivare nell’era digitale (vedi qui). Tutti conosciamo le tre alfabetizzazioni standard del “leggere, scrivere, far di conto”. Che altro è richiesto nella nostra era digitale? Il futurista Alvin Toffler sostiene che, nel ventunesimo secolo, dobbiamo conoscere non solo quelle tre, ma anche come imparare, disimparare e re-imparare. Ragionando su queste suggestioni, ecco qui dieci alfabetizzazioni che sembrano cruciali per la nostra era digitale. Nessuna di queste è rintracciabile nella “metrica” normale del nostro sistema educativo, tuttavia tutte sono abilità cruciali per il nostro tempo.

Attenzione: Quali sono i nuovi modi con cui prestiamo attenzione nell’era digitale? Come dobbiamo cambiare i nostri concetti e pratiche dell’attenzione per una nuova era? Come impariamo e pratichiamo nuove forme di attenzione nell’era digitale?

Partecipazione: Soltanto una piccola percentuale di coloro che usano i nuovi media partecipativi contribuisce realmente. Come incoraggiamo l’interazione e la partecipazione significativa? Con quale obiettivo, a livello culturale, sociale, o civico?

Collaborazione: Come incoraggiamo forme di collaborazione significative e innovative? Gli studi indicano che la collaborazione può riconfermare semplicemente il consenso, agendo più come pressione esercitata dal gruppo dei pari piuttosto che come una leva al vero pensiero originale. Andrebbe forse coltivata una metodologia di “collaborazione per differenza” per potenziare e orientare in modo più significativo e efficace l’apporto che i diversi gruppi possono fornire.

Consapevolezza della rete: Che cosa possiamo fare per meglio capire sia in che modo prosperiamo come individui creativi sia per comprendere appieno il nostro contributo all’interno di una rete fatta di altre persone? Come avere una comprensione adeguata di cosa sia una rete allargata, e ciò che possiamo da essa ottenere?

Disegno e progettazione: In che modo l’informazione è convogliata nelle diverse forme digitali? In che modo capiamo e pratichiamo gli elementi di una buona progettazione in quanto parte delle nostra comunicazione e delle nostre pratiche interazionali?

Descrizione, narrazione: In che modo gli elementi narrativi modellano le informazioni che desideriamo trasferire, aiutandole ad avere forza in un mondo fatto di flussi informativi moltiplicati e tra loro in competizione?

Consumo critico dell’informazione: Senza un filtro (quali i redattori, gli esperti ed i professionisti), molte informazioni sul Internet possono essere inesatte, ingannevoli, o inadeguate. Anche i media tradizionali, naturalmente, risentono di questi difetti che però oggi sono esacerbati dalla diffusione digitale. Come impariamo a essere critici? Quali sono gli standard della credibilità?

Digital Divide, partecipazione digitale: Quali divisioni ancora permangono nella cultura digitale? Vi sono aspetti basilari dell’economia, della cultura, e dei livelli di alfabetizzazione che dettano non solo chi può partecipare all’era digitale ma anche come partecipiamo?

Etica e tutela: In che modo etico e responsabile possiamo muovere partendo da partecipazione, scambio, collaborazione e dalla comunicazione in direzione di una maggiore qualità sociale del vivere, grazie agli strumenti digitali?

Apprendere, disimparare e re-imparare: Alvin Toffler ha detto che, nel mondo in evoluzione rapida del ventunesimo secolo, l’abilità più importante è avere la capacità di fermarsi, vedere che cosa non sta funzionando e conseguentemente scoprire i modi per disimparare i vecchi modelli e reimparare a imparare. Questo richiede il coinvolgimento di tutte altre abilità, ma si tratta forse della singola capacità che è più importante insegnare. Significa che, ogni volta che qualcuno pensa in maniera nostalgica, domandandosi se “i bei vecchi tempi” torneranno, un riflesso “disimparante” possa rapidamente forzare quelle persone a pensare che cosa realmente significa una tal comparazione, che vantaggio ci porta, e cosa di buono possa fare provare a invertire il pensiero stesso. Cosa possono portare “questi nei nuovi giorni”? Proprio in quanto esperimento di pensiero gedanken experiment – il tentativo di disimparare le nostre risposte irriflesse, automatiche, alla situazione del cambiamento è l’unico modo di riflettere veramente sulle nostre abitudini nel resistere al cambiamento.

La Scuola? Ha un futuro alle spalle

Poi tutto si blocca, davanti a un dirigente miope, a insegnanti timorosi ignoranti e arroganti, a riforme scolastiche indegne.

Ecco Maragliano, come commento a una discussione sulle LIM:

La fortuna delle LIM è di chiamarsi lavagne. Se venissero usate da individui e individue con buona familiarità con la comunicazione di rete si potrebbe capire che LIM sta a lavagna d’ardesia come cavallo sta ad auto. Nella mia auto ci sono cavalli, che però non nitriscono. Nelle aule italiane ci sono LIM che nitriscono, perché restano lavagne. Come uscirne? In un altro paese, in un’altra cultura, anzi in un’altra antropologia si potrebbe sostenere che il problema non è scolastico o pedagogico, ma civile. Insomma, invece che perdere tempo dietro a diatribe interessate (vedi i paginoni di ieri, domenica 7 febbraio 10, sul Corriere, con i soliti allarmi su Internet che disinsegna a leggere e scrivere) si dovrebbero rendere sempre più attivi e vicolanti i servizi civili sul web (pagamenti, atti amministrativi e burocreatici, fonti di informazione), sempre più vantaggiose le offerte di connessione da qualsivoglia attrezzo, sempre meno eccezionale il ricorso alla rete come luogo di incontro e condivisione. In un altro paese. Diverso dal nostro.