Archivi autore: Giorgio Jannis

eBookFest a Fosdinovo

Sto dando una mano qui a Fosdinovo per organizzare l’eBookFest.

E avremo da divertirci. Andate sul sito ebookfest.it e troverete il programma, l’elenco dei relatori, qualche ragionamento.

Racconto tra qualche giorno qualcosa, intanto ecco un lancio.

e-bookFest

A Fosdinovo va in scena il libro digitale

Organizzata da Associazione Tecknos, Bibienne e da Guaraldi editore, nella suggestiva cornice del Castello Malaspina di Fosdinovo (Massa Carrara), dal 10 al 12 di settembre 2010 si terrà la prima edizione del Festival dedicato al mondo degli e-books. Visita subito il sito della manifestazione:www.ebookfest.it

Gli editori che a settembre si potranno incontrare a Fosdinovo non sono più interessati alla stampa in quanto tale: sono, come già 500 anni fa, ai tempi della rivoluzione gutenberghiana, quelli che guardano al futuro: si parlerà di ebook e di come cambierà il modo di “fare editoria”. Si parlerà di “nuove scritture” e di distribuzione, di digitalizzazione e di distribuzione di contenuti digitali da parte delle biblioteche, delle nuove forme di diritto d’autore. E si parlerà molto di scuola, perché la normativa prevede dal 2011 l’adozione di libri scolastici digitali e i problemi sono tanti, a partire dalla situazione informatica delle scuole. Gli incontri, che inizieranno venerdì 10 settembre alle 14, sono aperti a tutti e l’accesso sia ai camp che ai seminari e alla zona espositiva, è gratuito. A fare da corollario ai dibattiti ci sarà anche l’eBookShow, dove scuole e università presenti presenteranno i loro progetti sperimentali, e le aziende esporranno i loro prodotti digitali. Sarà anche possibile vedere e provare i nuovi eReader per eBook.

Ecco un anticipo della nutrita serie di seminari e tavole rotonde:

* La nuova filiera dell’editoria digitale, dalla produzione alla distribuzione.

* La guerra dei formati e diritto d’autore.

* Le biblioteche e le piattaforme di pubblico accesso

* Le nuove scritture: non lineari, plurali, ipermediali e multimodali, autoprodotte.

* Il testo digitale nella formazione e nella didattica: potenzialità e nuovi scenari

* Accessibilità: disabilità sensoriali e cognitive: il problema della forma e quello dei contenuti.

L’evento, che si propone di diventare un appuntamento annuale, discende direttamente da due barcamp sul “mondo ebook” di ottimo successo: il BookCamp (Rimini 2008) e lo SchoolBookCamp(Fosdinovo 2009). Attraverso il confronto tra professionisti, operatori del settore, studiosi, docenti universitari, insegnanti, blogger, rappresentanti delle istituzioni, e appassionati delle nuove tecnologie, l’eBookFest intende far luce sullo stato dell’arte dell’editoria digitale.

500 anni dopo: la Lunigiana culla dell’ebook

La Lunigiana torna ad essere, dopo 500 anni, la culla dell’innovazione editoriale. Per tre giorni, dal 10 al 12 settembre, Fosdinovo ospiterà il più grande e significativo evento fino ad oggi organizzato sull’editoria digitale: la seconda edizione di due barcamp, 22 seminari, 20 presentazioni di progetti e sperimentazioni, alcune tavole rotonde e una zona espositiva animeranno il paese a partire dal castello Malaspina. La Lunigiana è storicamente terra di stampatori: nel 1458 nasce a Pontremoli una delle prime attività librarie e a Fivizzano intorno al 1470 furono utilizzati i primi caratteri tipografici italiani. Montereggio è detto ancora oggi il “paese dei librai” e da qui ha origine il premio Bancarella. Il primo fu, nel cinquecento, Sebastiano da Pontremoli. L’attività proseguì per molte generazioni e raggiunse il massimo sviluppo nell’ottocento. In quegli anni a Mulazzo nasce Emanuele Maucci, un grande editore che diede origine alla più ampia “catena” di librai del mondo con sede in Barcellona e consorti in Genova, Milano, Buenos Aires, Habana, Caracas. Ancora oggi i discendenti dei Librai Pontremolesi posseggono importanti librerie, e le strade di Montereggio sono dedicate ai più celebri editori italiani, da viale Luigi Einaudi a Borgo Feltrinelli.

Ecosofia e grassroots

Ecofilosofia, Ecosofia e il Movimento dell’Ecologia Profonda

Durante gli ultimi trent’anni, i filosofi occidentali hanno criticato gli argomenti di base della filosofia moderna riguardo ilmondo naturale. Questa maturazione è stata solo una parte della continua espansione del lavoro filosofico che ha coinvolto studi comparati sulle opinioni del mondo e sulle più recenti filosofie. Siccome gli studi filosofici occidentali hanno spesso ignorato il mondo naturale e siccome la maggior parte degli studi etici si sono focalizzati sui valori umani, gli approcci che mettono in risalto i valori ecocentrici hanno preso il nome di ecofilosofia. Così come la sofia o la saggezza sono la meta della filosofia tradizionale, così il traguardo dell’ecofilosofia è l’ecosofia o la saggezza ecologica. La Procedura dell’ecofilosofiaè un’indagine continua, vasta e profonda, nei valori, nella natura del mondo e nel sé.

La missione dell’ecofilosofia è quella di esplorare tutti i punti di vista che riguardano i rapporti e le relazioni tra uomo e Natura. Essa fa proprie le relazioni armoniose e più profonde tra il luogo, il sé, la comunità e il mondo naturale. Inoltre si accresce attraverso la comparazione delle diverse ecosofie con le quali le gente sostiene i principi della piattaforma del movimento, vasto e globale, dell’ecologia profonda.

Ecco la definizione originale di ecosofia di Arne Naess: «Per ecosofia intendo una filosofia di equilibrio, e armonia, ecologico. Una filosofia, del tipo sofia (o) saggezza, è apertamente normativa; essa contiene norme, regole, postulati, dichiarazioni di priorità di valori ed ipotesi che riguardano lo stato degli avvenimenti nel nostro universo. Saggezza vuol dire politica saggia, norma, non solo descrizione e previsione scientifica. I dettagli di una ecosofia avranno molte varianti in quanto esistono delle diversità che sono dovute a significative differenze non solo nei “fatti” come l’inquinamento, le risorse, la popolazione ecc. ma anche nelle priorità dei valori.» (Vedi A. Drengson e Y. Inoue, 1995, pag. 8.)

Nel 1973 (Inquiry 16, pp. 95-100) il nome deep ecology movement, ovvero “movimento dell’ecologia profonda”, venneintrodotto nella letteratura ambientale dal professore filosofo e scalatore norvegese Arne Naess. (Per una ristampa dell’articolo vedi Drengson e Inoue 1995.) L’ambientalismo nacque come movimento politico popolare, grass root, negli anni 1960 con la pubblicazione del libro Primavera silenziosa, Silent Spring, di Rachel Carson. Coloro i quali erano già attivi nelle battaglie della conservazione/preservazione vennero affiancati da molte altre persone preoccupate per gli impatti ambientali negativi della moderna tecnologia industriale. Andando indietro nel tempo potremmo considerare come vecchi membri del movimento gli scittori e attivisti Thoreau e Muir, mentre la consapevolezza della nuova corrente è più vicino alla filosofia della saggia conservazione di persone come Gifford Pinchot.

L’articolo di Naess era basato su un intervento che fece a Bucarest nel 1972 alla Conferenza sulla Ricerca del Futuro del Terzo Mondo, Third World Future Research Conference. In quell’intervento Naess discusse il vasto retroterra del movimento ecologico e le sue connessioni col rispetto per la Natura e il valore inerente degli altri esseri viventi. In quanto amante delle montagne che aveva scalato in tutto il mondo, Naess aveva avuto l’opportunità di osservare le azioni politiche e sociali nelle diverse culture. Sia storicamente che nel movimento contemporaneo Naess vide due forme di ambientalismo, non necessariamente incompatibili l’una con l’altra. Una la chiamò “il vasto movimento dell’ecologia profonda”, long-range deepecology movement, l’altra “il movimento ecologista superficiale”. La parola “profondo” si riferiva anche al livello di ragionamento sulle nostre intenzioni e sui nostri valori quando discutiamo dei conflitti ambientali. Il movimento “profondo” riguarda il porsi quelle domande che vanno direttamente alla base dei principi fondamentali. Quello superficiale si ferma prima.

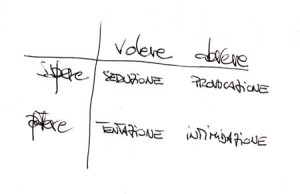

Analizzando comparativamente i movimenti sociali e politici di base, grass root, nella sua struttura ecofilosofica Naessdistingue quattro livelli di ragionamento (vedi la tabella sotto). Durante la formazione dei movimenti culturali trasversaliglobali, si sviluppano delle idee condivise generali che mettono a fuoco il movimento attraverso dei principi piattaforma (questo è il caso di molti movimenti di letteratura, filosofici, sociali, politici, ecc.), così come lo sono i principi di giustizia sociale, o i principi di pace e non violenza, o i principi del movimento dell’ecologia profonda, deep ecology movement (DEM). I principi di questi movimenti emergono dalla base e per questo vengono chiamati grass root movements (come nella tradizione gandhiana), e non sono caratterizzati da un potere gerarchico che va dall’alto al basso.

Lo scopo dell’ecofilosofia è quello di raggiungere una visione totale, completa, della nostra condizione, sia come genere umano umana che come singolo individuo. La completezza comprende l’intero contesto globale, con noi in esso, noi che condividiamo un mondo di diverse culture e di diversi esseri viventi. Ci muoviamo verso una visione totale ponendoci domande profonde – sempre chiedendoci perché – verso norme e condizioni supreme, anche attraverso la formulazione (o l’applicazione) di politiche e azioni. Molto del lavoro culturale integrato viene svolto al livello dei principi della piattaforma, e le nostre opinioni trovano un’ampia convergenza a questo livello che Naess chiama Livello II. Dal questo livello possiamo iniziare impegnandoci in questioni profonde e procedere ad una elaborazione della nostra ecosofia personale, che può basarsi su alcune delle principali filosofie o religioni, come ad esempio il Panteismo o la Cristianità. Questo livello che comprende le filosofie supreme è chiamato Livello I. C’è una diversità considerevole a questo livello. Dai principi del Livello II possiamo sviluppare delle specifiche raccomandazioni e formulazioni politiche, che stanno al Livello III. L’applicazione delle politiche del Livello III porta alle azioni pratiche del Livello IV. Esistono grandi diversità di opinioni a livello delle politiche e ancor di più a livello pratico.

Nel porci domande profonde ci muoviamo verso presupposti e norme supremi [dal livello II al livello I – n.d.T.]. Nel processo di acquisizione e di applicazione ci muoviamo verso un sostegno alla piattaforma e verso politiche di sviluppo ed azioni pratiche [dal livello II ai livelli III e IV – n.d.T]. Questo è un processo continuo di avanti e indietro che mantiene la nostra conoscenza e le nostre azioni in armonia con il mondo che cambia. L’approccio profondo, quindi, diventa evolutivo, cambiando al cambiare delle condizioni naturali. (Per esempio, la “new corporation” [o comunità] deve impegnarsi in questo movimento di avanti ed indietro e così richiede una completa partecipazione degli impiegati, dei diversi leader e dei decisori). Nei tre movimenti grass root menzionati prima, i principi sono individuali e internazionali. E’ importante notare che c’è unagrande diversità al livello delle filosofie supreme. Non abbiamo tutti l’obbligo di sottoscrivere le stesse filosofie ecologiche supreme per lavorare assieme per il beneficio del pianeta e delle sue comunità di esseri viventi. Il fronte è molto ampio e ognuno di noi ha dei valori per dare il proprio contributo nella realizzazione di qualità di vita globalmente migliori. Dobbiamo lavorare a diversi e svariati livelli.

Alan Drengson (Tratto da: The Trumpeter: Journal of Ecosophy, Vol 14, No. 3, Summer 1997, pp. 110-111)

Risponde l’esperto in studio

Il Senso, tempo e superficie

Qualche anno fa scrisse una cosa che si chiamava “I barbari”, e provava a descrivere i cambiamenti culturali epocali che stiamo vivendo, i nuovi modelli della conoscenza, i nuovi linguaggi dentro cui abitiamo mentre usiamo ancora parole vecchie, che non riescono più a raffigurare il senso esatto di ciò che intendiamo comunicare, non riescono più a cogliere il fluire degli accadimenti.

Oggi Alessandro Baricco, su Wired, ha aggiunto qualcosa a quelle riflessioni, un ragionamento sulla superficie e la profondità, sul senso nascosto delle cose. O meglio, sulla morte apparente attuale di quella tradizione culturale che ci spinge a cercare ciò che vale, le cose preziose, la Verità, nelle profondità dei discorsi o nell’oscurità di libri rari o in altri Luoghi esoterici, celati alla vista, astrusi, complicatissimi.

C’è da dire che l’umanità ha sempre vissuto con questa idea del sapere iniziatico, grammatiche magiche e sacre per leggere il senso segreto delle cose. Stregonerie rituali e iniziazioni, Parmenide e Pitagora, Misteri greci, Gnosi, alchimia, spiritismo, New Age e similia. Sulla superficie, alla luce, abbiamo la chiacchiera e le carabattole. Sotto, nell’oscurità, brillano le vere gemme, ma bisogna saper cercare, ed è faticoso. E forse non è nemmeno per tutti, né cercare né godersi il tesoro.

E questa nostra epoca, dove tutto è in superficie? E’ avvenuto un funerale, da qualche parte? Stiamo elaborando il lutto per la perdita di una dimensione? Cosa traghettiamo nel domani?

Da questi barbari stiamo ricevendo un’impaginazione del mondo adatta agli occhi che abbiamo, un design mentale appropriato ai nostri cervelli, e un plot della speranza all’altezza dei nostri cuori, per così dire. Si muovono a stormi, guidati da un rivoluzionario istinto a creazioni collettive e sovrapersonali, e per questo mi ricordano la moltitudine senza nomi dei copisti medievali: in quel loro modo strano, stanno copiando la grande biblioteca nella lingua che è nostra. È un lavoro delicato, e destinato a collezionare errori. Ma è l’unico modo che conosciamo per consegnare in eredità, a chi verrà, non solo il passato, ma anche un futuro.

Due segnalazioni

Giù nel calderone

Stoici, nominalisti, realisti, materialisti, esistenzialisti.

taaaAAC! Trovato un segno sospetto

Le Linee guida per i siti web delle PA si collocano a pieno titolo nell’ambito delle iniziative di innovazione delle amministrazioni pubbliche promosse dal Ministro Renato Brunetta per realizzare un rapporto aperto e trasparente con i propri clienti e avviano, per la prima volta in Italia, un processo di “miglioramento continuo” della qualità dei siti web pubblici.

Socialità in Rete

Internet, il branco, il villaggio e l’utilità della fantesca globale

Stamattina, sulla Stampa, è apparso un bell’articolo di Ethan Zuckerman, traduttore e attivista della rete di Voci Globali. È un pezzo denso, di cui mi ha colpito però la riflessione riguardante l’apertura e la “chiusura” della rete. Posto che internet è ormai aperta a tutti, dice Zuckerman, e quindi tramite i social network persone di ogni parte del mondo possono entrare velocemente e spontaneamente in contatto le une con le altre, resta però un fatto che si tenda ad aggregarsi in “gruppi” che poi risultano abbastanza chiusi ed impermeabili fra loro: dei “branchi”, li chiama lui, in cui si ritrovano persone con interessi, cultura e provenienza razziale o culturale simile. Il risultato è che fra loro questi gruppi tendano a parlare solo di determinate cose (quelle che interessano loro) e rimanere sordi, anzi non entrare proprio in contatto con tutto il resto. Tanto che se una notizia o un tormentone vengono lanciati in internet all’interno di un determinato gruppo, persino molto numeroso, può addirittura accadere che il resto dell’universo dei navigatori nemmeno se ne accorga, o, se se ne accorge, non sia minimamente in grado di capire di che cosa stiano parlando gli altri.

Trovo l’osservazione di Zuckerman profondamente azzeccata. Internet, come tutti i prodotti dell’uomo, riflette la logica secondo cui è strutturata la società che l’ha prodotta. E la società umana si organizza, dalla tribù al globo, secondo logiche di appartenenza e di cooptazione. Ognuno di noi costruisce attorno a sé, sia nelle rete che nella vita, una cerchia che è il suo punto di riferimento fisso e che contribuisce a definire la sua identità: in sostanza ha un circolo ben definito di “conoscenti” di cui si fida o che frequenta per motivi di lavoro e di contatti sociali. Tutte le informazioni con cui l’individuo entra in contatto sono in un certo senso “filtrate” dalla sua cerchia: o perché gli arrivano indirettamente dai racconti di membri di essa o perché, anche se sono cose che vede succedere di persona, senza apparenti mediazioni, i fatti vengono interpretati attraverso i modelli culturali della cerchia di appartenenza, che determina cosa debba essere considerato “positivo” o “negativo”, “bello” o “brutto”, importate o trascurabile.

La novità di internet, semmai, è rappresentata dalla possibilità di allargare e rendere trasversali o multiple le nostre “cerchie”. Per secoli lo sviluppo del pensiero umano e del talento singolo erano molto vincolati non solo al tempo in cui l’individuo si trovava a vivere, ma dalla sua posizione geografica. In un mondo in cui gli spostamenti erano lunghi e difficili, la cerchia di amici con cui si poteva rimanere in contatto e scambiare idee era forzatamente ridotta a coloro che vivevano vicini. Lo scambio di idee e di informazioni, che è il presupposto per ogni crescita intellettuale, è legato alla creazione di una rete efficiente e veloce. Gli intellettuali hanno sempre costruito “reti” di questo tipo (dal reticolo di monasteri in continuo scambio epistolare del medioevo alle accademie di letterati nei secoli seriori): è impossibile diventare intelligenti se si passa il tempo a conversare solo con citrulli o si possono leggere quattro libri, magari neppure eccelsi. Ma finché non si è avuta la possibilità di una diffusione capillare ed immediata della parola “scritta” lo scambio intellettuale era patrimonio esclusivo di una élite: quella che si poteva spostare per viaggi e convegni, spedirsi lettere e scambiarsi tomi.

Oggi internet (con i social network, i forum, etc.) permette invece anche a persone “normali” di crearsi una propria rete di frequentazioni e conoscenze transnazionali, anche se non ci si può muovere da casa o lo si fa di rado. Resta però il problema, ma questo è un portato naturale, che queste cerchie si “costruiranno” in maniera spontanea cercando coloro che hanno interessi simili ai nostri. Gli appassionati di pesca cercheranno appassionati di pesca dall’altra parte del globo, ma sempre di pesca parleranno.

La logica con cui sono costruiti i social network, in realtà, favorisce l’incontro di chi ti è simile: si legge coloro cui si è concessa l’amicizia e l’accesso alle nostre pagine o thread, quindi a persone che già conosciamo o ci vengono segnalate da altri amici (o da algoritimi pensati per questo) perché hanno interessi comuni a noi. Per questo alcuni gruppi possono essere del tutto impermeabili a notizie che sono propagate al di fuori del gruppo stesso: esistono, sulla rete come nel mondo, delle nicchie, ed alcune sono particolarmente chiuse. Ciò che la rete però permette è quello di gestire più cerchie in contemporanea e in tempo reale. Chi ha esperienza di social sa che, dopo un certo numero di contatti, tutti dividono gli “amici” in liste, determinate sulla base degli interessi specifici e differenti dei vari membri che vengono là inseriti: la lista dei “maniaci” di internet distinta dagli “amici d’infanzia”, i compagni di calcetto divisi da quelli di partito o dai colleghi, e così via. Siccome l’individuo non è mai un monolite, internet permette di gestire contemporaneamente ed in tempo reale comunicazioni con più cerchie costituite da membri con interessi in parte diversi, e legati magari solo dall’avere tutte un contatto con x in comune. Il passaggio di informazioni (modi di dire, trend) sulla rete è garantita da questi individui-ponte, che possono mettere in contatto, casualmente, persone di provenienza ed interessi diversissimi fra loro.

Un tempo l’informazione “generalista” era affidata alla stampa generalista, appunto: uno comprava il giornale al mattino e leggeva un po’ di tutto nella prima pagina, poi approfondiva solo le notizie che gli interessavano, sulla base del proprio carattere, lavoro, formazione o bisogno. L’avvento di servizi specifici come Google News e Allert ha in parte ridotto l’apporto di informazioni generaliste, nel senso che uno può anche scegliere che gli vengano inviate a priori solo alcuni tipi di notizie, e beatamente ignorare il resto. Sui social network, in un certo senso, si è creato naturalmente lo stesso tipo di filto: ricevo twit ed aggiornamenti solo dalle persone che ho preselezionato e che quindi, nel 90% dei casi, parlano di cose che abbiamo in comune. Divengono perciò importanti, sulla rete, ai fini della diffusione dell’informazione, quegli individui che hanno molteplici interessi, molti contatti e in qualche modo partecipano a molte cerchie trasversali. Questi possono permettere che informazioni presenti solo nella cerchia A passino anche alla cerchia B, che, altrimenti, potrebbe bellamente ignorarle. Non necessariamente costoro sono i cosiddetti “guru” del web, o blogstar: anzi, di solito l’autore di un sito o di un blog tende a crearsi una personalità ben riconoscibile, e affrontare quindi solo determinati argomenti. Questi “ponti” fra le cerchie possono essere anche personaggi molto anonimi: basta che la loro rete trasversale di contatti permetta di innescare, per effetto domino, una specie di tam tam in ambienti che solitamente non sono in contatto. Un po’ come la vecchia fantesca del villaggio, che nessuno considerava un personaggio importante, ma, andando di casa in casa, finiva col diffondere in tutti gli strati sociali le novità del giorno. Internet è un villaggio globale. In tutti i sensi.

Bambini e social network

Google Metaweb

Su Google Metaweb è tutto sincronizzato, tutti i flussi sono puliti e richiamabili, maneggiamo entità e non parole. Aggregatori semantici.

Ma soprattutto: perché sono anni che dico che voglio installarmi un wordpress su jannis.it, almeno da quando ho tolto un postnuke che avevo là sopra, e invece vivo sparsamente?

Antiproibizionismo

Il giorno della grande catastrofe, sulla quale i sociologi e gli antropologi ancora si accapigliano, fu il 28 giugno del 2011. Per motivi tuttora imprecisati – qualcuno parla di suggestione collettiva, qualcun altro di un’iniziativa politica i cui promotori non sono mai stati individuati- tutti i consumatori di droghe italiani decisero di mettersi in fila davanti alle questure e chiesero di parlare con un poliziotto che potesse raccogliere una denuncia.

De Biase su Soru, Caio e Gentiloni

Francesco Caio e Renato Soru. Insieme per discutere dell’internet all’italiana, tra banda larga che non si allarga e politica che si restringe. L’occasione è stata ieri, sul finire di unagiornata dedicata al tema, a Roma, organizzata da Paolo Gentiloni.

Bambino down e straniero, arrangiati

Dover fare il Fatto Quotidiano

Del titolo, lasciate perdere “sbarca sul web”, so nineties, e guardate quel chiedere aiuto, che stabilisce la cornice dell’atto comunicativo, connotandolo. Già abbiamo l’azione, e le posizioni attoriali, dove pescando nell’enciclopedia comune ciascuno di noi si sente coinvolto nel rispondere, come prestiamo attenzione appunto a una esplicita invocazione d’aiuto. Qualcuno è in difficoltà, deve superare una prova, e come puoi non prodigarti. Catturata l’attenzione in quel modo, sei affettivamente preso.

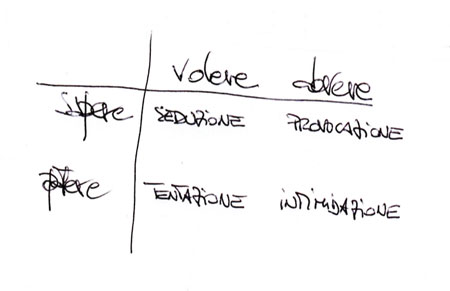

Però poi il testo insiste fortemente sul nostro dovere aiutare (“tutti … devono dare una mano”, nel sottotitolo), pubblicare, alimentare, insomma fare cose. Chi mi chiede aiuto mi impone di farlo, portando l’accento sull’obbligo? Sul mio dover fare? Curioso. Anzi, sul mio dover poter fare, quindi secondo una figura di manipolazione affine all’Intimidazione.

Si potrebbe parlare dello stile con cui la comunicazione è stata redatta, stringato e “concreto” (compreso un berlusconismo come “siamo al lavoro”), spezzettato e operativo.

Poi si ribadisce un “dovrà avere tantissimi visitatori”, e questo dovere viene sostenuto dal valore della sopravvivenza del sito stesso, e anche qui siamo dentro una manipolazione che qualcuno potrebbe definire “ricatto morale”.

Lentamente, un “dobbiamo” diventa un “vogliamo”, e cambia la manovra e la strategia retorica.

L’eroe ci chiede di essere suoi aiutanti, brandisce la libertà di informazione come Oggetto di Valore, manipola la nostra coscienza e i nostri affetti (argomenti e richiami “morali”, il tono/stile prescelto), il nostro essere e il nostro fare, con una comunicazione ben specifica.

Ci concede un “se siete disposti a ospitare” banner e elementi di rimando ipertestuale verso il sito de Il Fatto, e qui ci innesca come attori performativi, visto che in seguito alla nostra scelta cosciente e all’azione concreta di ospitare e aiutare diventiamo personalmente promotori dell’iniziativa, ovvero secondo la figura della Tentazione veniamo coinvolti a questo punto nel nostro voler poter fare.

Tutti quei “ci siamo” iniziali, “lavoriamo”, “vedremo ascolteremo lanceremo”, insomma quel noi che è sempre un io che si riferisce soltanto al personaggio multiplo (la redazione) rappresentato da il Fatto e che parla soltanto di sé, non comprende in realtà il destinatario nel discorso. Lo tiene distinto.

Uno che chiede aiuto, e fa richieste dettagliate e circostanziate. C’è il richiamo all’Oggetto di Valore, e poi la difesa, la minaccia, l’urgenza morale, la delineatura di un contesto guerrigliero, la chiamata nel coinvolgimento, il dover comportarmi così e cosà.

Chissà se Gomez e Travaglio l’hanno progettata, una simile strategia enunciativa, o se gli è venuta così di getto, essendo loro stessi coinvolti affettivamente nella nascita del nuovo contenitore giornalistico. Mettetevi nei loro panni, capirete tutti quei “dovete dovete dovete”.

Ma non mi piace. Questione di stile, eh. Si può far di meglio, nel motivare la blogosfera e quelli che posseggono e gestiscono spazi web personali di informazione e opinione, confidando maggiormente nella Conversazione, senza quei toni impositivi.

Insegnare il buonsenso

-

Sii consapevole che tutto quello che scrivi e che condividi riguardo a te e ai tuoi amici potrebbe sfuggire al tuo controllo. Dentro ambienti come Facebook, il tuo controllo sui contenuti finisce sostanzialmente nel momento in cui pubblichi un contenuto. Non è sempre così, ma sii preparato al fatto che potrebbe anche essere così.

-

Sii consapevole che potresti essere chiamato a rispondere di qualunque cosa tu abbia scritto o condiviso, anche molto tempo dopo che l’hai pubblicata. I reati esistono anche dentro internet e sono gli stessi che regolano qualunque convivenza sociale: passato lo spaesamento per la novità dell’ambiente, le querele aumenteranno.

-

E nel caso ti rimanesse il dubbio: no, anche se non ti firmi con nome e cognome dentro internet non sei mai del tutto anonimo. Ogni tua azione lascia tracce a qualche livello. Se necessario, può essere più facile di quanto tu creda risalire alla tua identità.

-

La differenza tra l’espressione legittima delle tue idee e l’ingiuria o la diffamazione è spesso soltanto una questione di formulazione del pensiero e di stile nel confezionarlo. Puoi pensare che Tizio sia un cretino, ma non puoi dargli semplicemente del cretino. La libertà di opinione e di espressione non implica la libertà di insulto. Questa non è educazione a internet, questa è educazione civica.

-

Sii lungimirante: se pensi che un contenuto, tolto dal suo contesto originale, un giorno potrebbe nuocere a te o alle altre persone coinvolte, evita di pubblicarlo. Tieni sempre in mente il fatto che stai giocando con la reputazione e la dignità tua, dei tuoi amici e di tutte le persone con cui ti capita di interagire.

-

Non pubblicare o condividere mai nulla che riguardi anche altri senza avere l’esplicito consenso di tutte persone coinvolte. Ci sono persone che non gradiscono affatto che in rete circolino le loro foto o si parli di loro ed è giusto rispettare la loro sensibilità: non sono loro a dover manifestare la loro preferenza a pubblicazione avvenuta, sei tu che devi verificarla preventivamente. L’attenzione deve essere ancora maggiore quando i contenuti riguardano minorenni, a maggior ragione se non si tratta dei propri figli.

-

Assicurati di essere legittimato a pubblicare contenuti che non siano prodotti da te: se pubblichi foto di altre persone devi avere il loro consenso, altrimenti ti stai appropriando di una creazione intellettuale altrui. Se vuoi rilanciare un contenuto che ti è piaciuto molto, un estratto con un link alla fonte originaria è altrettanto efficace e molto più rispettoso del funzionamento di internet.

-

Se decidi di rilanciare appelli, campagne di opinione e altri contenuti “virali” assicurati di non contribuire alla propagazione di bufale o di palesi falsità. Più un contenuto è soprendente e basato su presupposti emotivi più è probabile che sia artefatto, superficiale o disonesto: condividendolo ne sottoscrivi implicitamente i limiti e i fini. Se contribuisci a diffondere falsità e bufale manifesti platealmente la tua ignoranza (e gli altri sono autorizzati a fartelo notare). La rete offre molti strumenti per fare verifiche preventive, usali.

-

Sei nodo in una rete, anello in una catena. Ogni tua azione ha una conseguenza, seppur minima, a livello di sistema. Sei libero di pensare, esprimere e condividere quello che ti pare: quello che ci si aspetta da te è che sia quanto meno un’azione consapevole e ponderata.

-

È troppo facile esprimersi per lo più contro qualcosa o contro qualcuno, a maggior ragione oggi che tutti possono diffondere con facilità le proprie idee. Costringiti a discutere sempre e soltanto le idee, mai le persone. Costringiti a essere positivo, propositivo. Da grandi abilità derivano grandi responsabilità. Oggi non hai più scuse per non contribuire a migliorare il mondo. Comincia migliorando le tue idee, il modo in cui le presenti e l’impatto che possono avere nella tua rete sociale.